Дино

Завсегдатай

- С нами с

- 01/02/12

- Постов

- 4 969

- Оценка

- 1 350

- Для знакомых

- Дмитрий

- Охочусь с

- 2002

- Оружие

- Имеется

- Собака(ки)

- Дратхаар

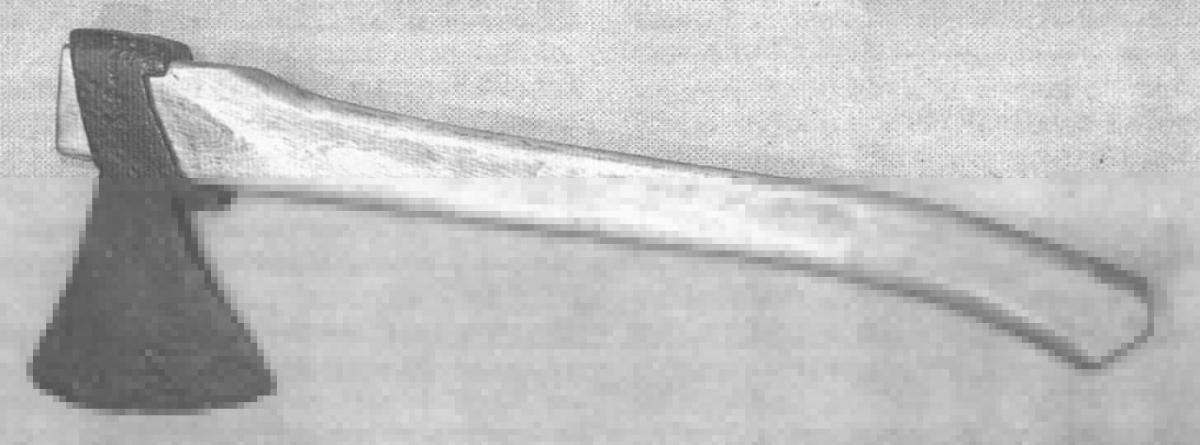

Волею судеб мне в руки попал очень старый топор - выкованный в Финляндии, на филме Billnas ( в Российской Империи название её ещё писали иногда как "Бильнесъ"). Собственно, сперва это была просто "ржавая железяка", которую долго использовали, видимо, в качестве зубила, но, ободрав с неё слой ржавчины, я увидел вот такой замечательный инструмент:

Для наглядности сравнительных размеров и формы я расположил его на одном фото с хорошо известными моделями советских топоров, сделанных по "ранним" советским ГОСТам - "большого строительного" ЗиК (сверху на фото) и малого ГПЗ-1 (внизу):

Более крупно - в сравнении с ЗиК сбоку

и спереди. Видно, что общий "строй" топоров очень сильно схож - у них одинаковая длина лезвия, в целом сходные высота, толщина и профиль лопасти Хорошо заметна разная форма проушины под топорище:

Вес топора ЗиК с коротким топорищем - 1,9 кг., Бильнеса, также с коротким топорищем - 1,6 кг. Бильнес, таким образом, при прочих почти равных характеристиках, ощутимо легче (и для меня, с моей физической формой, "сподручнее"). В общем, типитные плотничьи топоры для серьёзной работы. Такими в нашей с вами стране было ох, как много всего построено!

Я в целом увлечён историей русских столярных и плотничьих ремёсел (и инструментов), а, взяв в руки такой замечательный старый инструмент, и вовсе "загорелся" его историей. Некоторыми результатами своих поисков я и хочу с вами поделиться, в конце концов - это наша с вами, друзья, общая история... И с радостью выслушаю что-то ещё новое об этом замечательном, уникальном в своём роде инструменте - Русском Топоре!

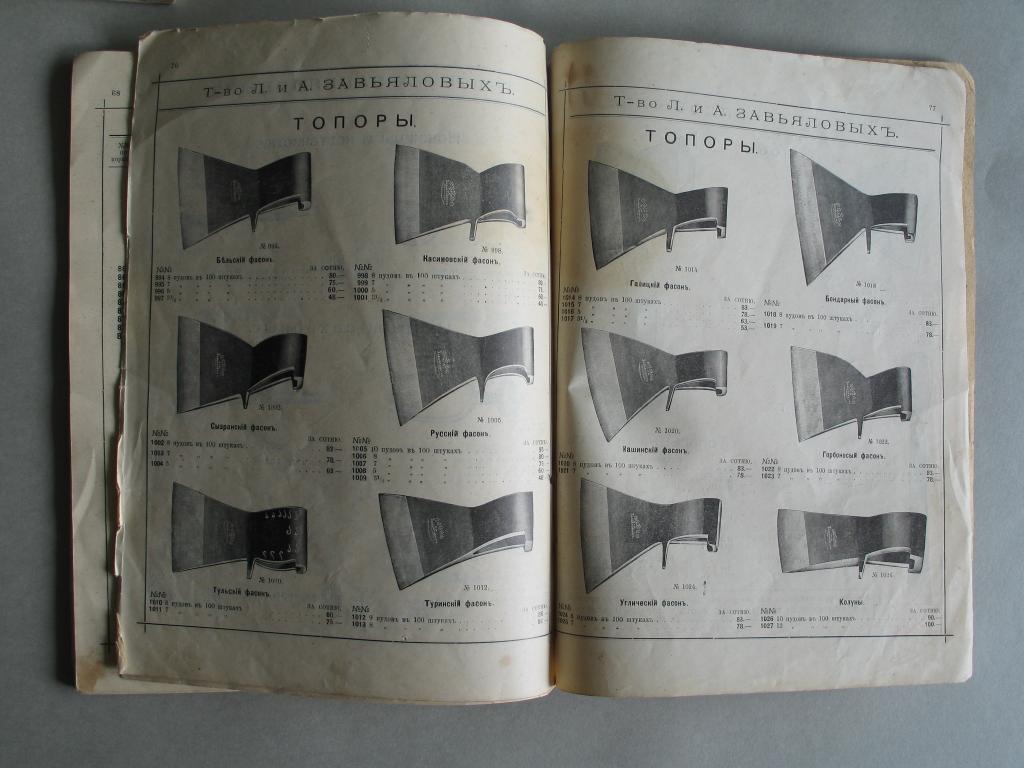

Когда-то давно на просторах Интернета мне попался скан из старинного, дореволюционного ещё, каталога инструментов, на котором были представлены разные "фасоны" наших, Российских, топоров.

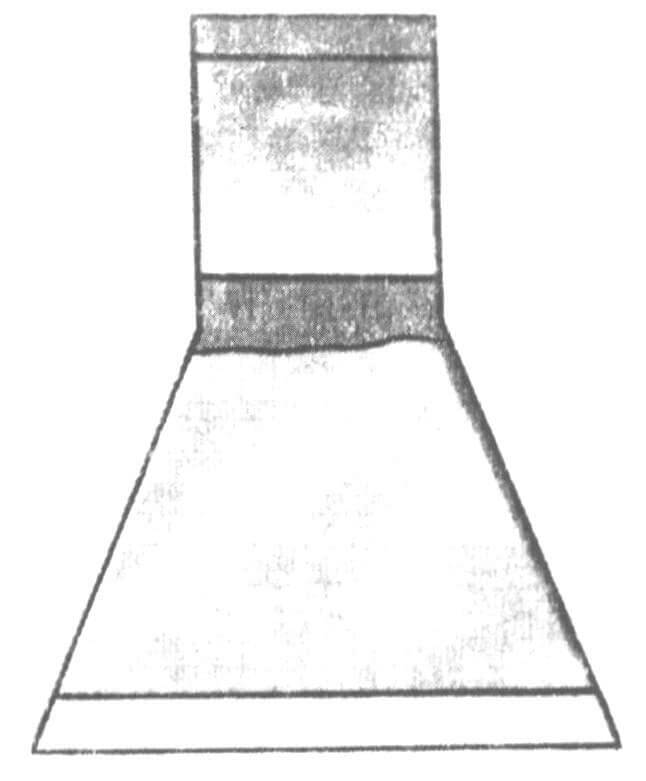

Вот эта иллюстрация:

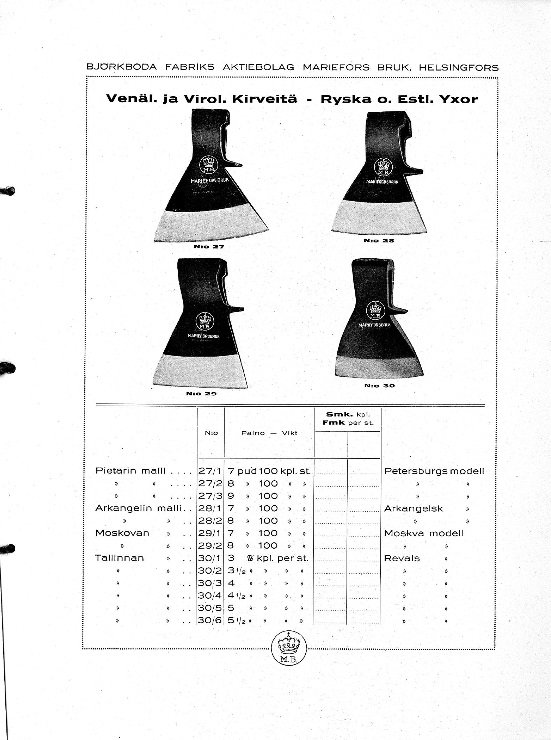

И вот ещё страничка из старого финского каталога инструментов с фасонами топоров "в русском стиле" (мой образец больше всего похож на Петербургский фасон):

Как видно, несмотря на большое разнообразие региональных "фасоновъ", русский топор обладает определённым набором сходных черт: довольно сильно расширяющееся книзу лезвие, увеличенная длина обуха, выступающий вперёд носок топора, заметный "отщип" в нижней части всада (сзади)... Все эти черты складывались веками и делают русский топор универсальным инструментом сельского дителя, которому каждый день приходится сталкиваться с массой практических работ по дереву, включая и серьёзные плотничьи задачи...

Интересно - как складывалась такая форма топора? Где её исторические корни?

Вот, например, несколько фото старинных русских топоров (взято с просторов интернета):

Плотничий топор 18го века:

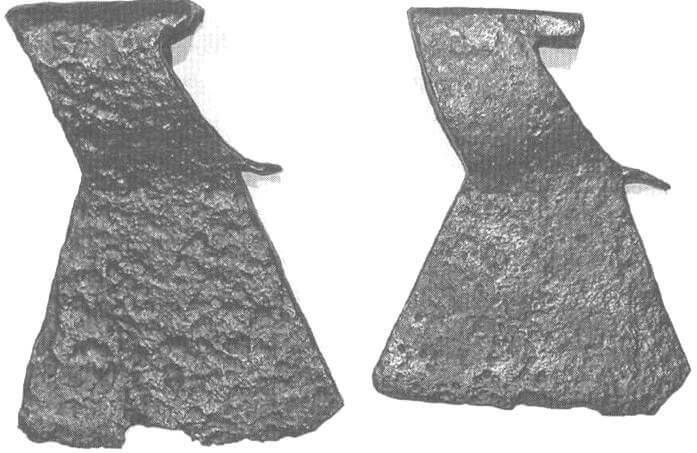

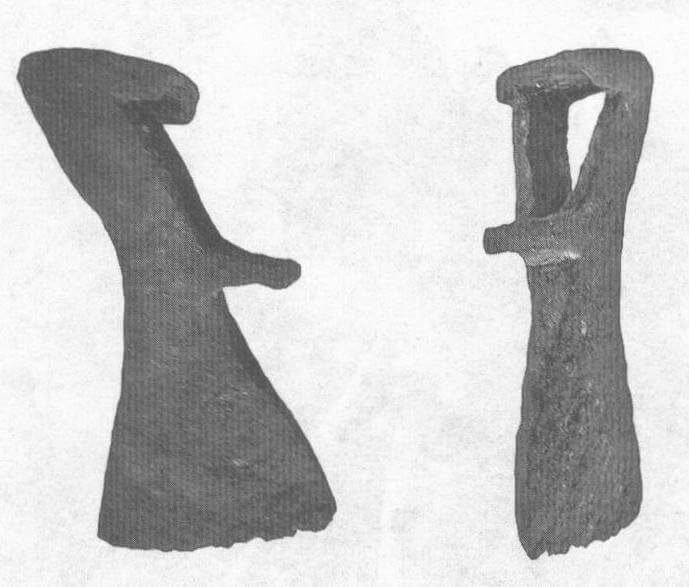

Рязанская губерния, 17-18вв. Слева - Касимов, справа - Спас-Клёпики:

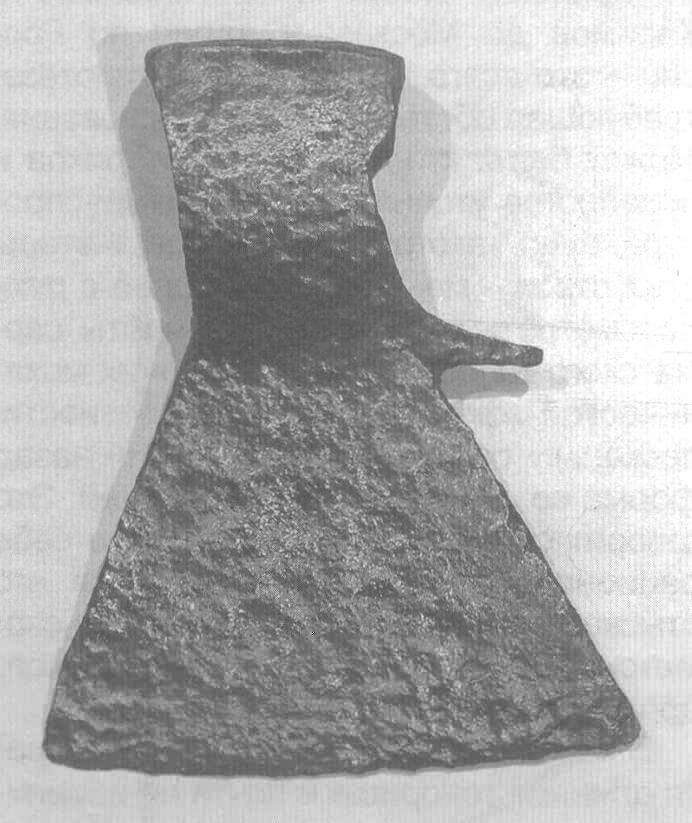

А вот - топор из Касимова, 16-17 веков:

И вот, наконец, тот образец, который так и просится, чтобы его назвали "прародителем" русского топора - Сарматский топор 4го века до нашей эры!(!!!):

Долгий, славный путь прошёл наш Русский топор - им строили, с ним воевали....

А дальше... дальше пошло упрощение конструкции "для повышения технологичности и снижения себестоимости"... Поздний советский ГОСТ 18578 путём "рационализации" привёл к порождению вот такого куцего "обрубка", лишённого отщипа, с коротким обухом...

На фото - пример такого лёгкого топора в сравнении со схожего назначения топором 1го ГПЗ, сделанным ещё по прежним ГОСТам:

Давайте же знать и беречь историю такого замечательного инструмента, которым "вся Россия была выстроена"!

Могу ещё порекомендовать к прочтению очень интересную статью Богачёва и Радула из "Моделиста-Конструктора" под названием "Русский топор" - https://modelist-konstruktor.com/chitatel_chitatelyu/russkij-topor

(я честно стянул оттуда несколько иллюстраций).

Для наглядности сравнительных размеров и формы я расположил его на одном фото с хорошо известными моделями советских топоров, сделанных по "ранним" советским ГОСТам - "большого строительного" ЗиК (сверху на фото) и малого ГПЗ-1 (внизу):

Более крупно - в сравнении с ЗиК сбоку

и спереди. Видно, что общий "строй" топоров очень сильно схож - у них одинаковая длина лезвия, в целом сходные высота, толщина и профиль лопасти Хорошо заметна разная форма проушины под топорище:

Вес топора ЗиК с коротким топорищем - 1,9 кг., Бильнеса, также с коротким топорищем - 1,6 кг. Бильнес, таким образом, при прочих почти равных характеристиках, ощутимо легче (и для меня, с моей физической формой, "сподручнее"). В общем, типитные плотничьи топоры для серьёзной работы. Такими в нашей с вами стране было ох, как много всего построено!

Я в целом увлечён историей русских столярных и плотничьих ремёсел (и инструментов), а, взяв в руки такой замечательный старый инструмент, и вовсе "загорелся" его историей. Некоторыми результатами своих поисков я и хочу с вами поделиться, в конце концов - это наша с вами, друзья, общая история... И с радостью выслушаю что-то ещё новое об этом замечательном, уникальном в своём роде инструменте - Русском Топоре!

Когда-то давно на просторах Интернета мне попался скан из старинного, дореволюционного ещё, каталога инструментов, на котором были представлены разные "фасоны" наших, Российских, топоров.

Вот эта иллюстрация:

И вот ещё страничка из старого финского каталога инструментов с фасонами топоров "в русском стиле" (мой образец больше всего похож на Петербургский фасон):

Как видно, несмотря на большое разнообразие региональных "фасоновъ", русский топор обладает определённым набором сходных черт: довольно сильно расширяющееся книзу лезвие, увеличенная длина обуха, выступающий вперёд носок топора, заметный "отщип" в нижней части всада (сзади)... Все эти черты складывались веками и делают русский топор универсальным инструментом сельского дителя, которому каждый день приходится сталкиваться с массой практических работ по дереву, включая и серьёзные плотничьи задачи...

Интересно - как складывалась такая форма топора? Где её исторические корни?

Вот, например, несколько фото старинных русских топоров (взято с просторов интернета):

Плотничий топор 18го века:

Рязанская губерния, 17-18вв. Слева - Касимов, справа - Спас-Клёпики:

А вот - топор из Касимова, 16-17 веков:

И вот, наконец, тот образец, который так и просится, чтобы его назвали "прародителем" русского топора - Сарматский топор 4го века до нашей эры!(!!!):

Долгий, славный путь прошёл наш Русский топор - им строили, с ним воевали....

А дальше... дальше пошло упрощение конструкции "для повышения технологичности и снижения себестоимости"... Поздний советский ГОСТ 18578 путём "рационализации" привёл к порождению вот такого куцего "обрубка", лишённого отщипа, с коротким обухом...

На фото - пример такого лёгкого топора в сравнении со схожего назначения топором 1го ГПЗ, сделанным ещё по прежним ГОСТам:

Давайте же знать и беречь историю такого замечательного инструмента, которым "вся Россия была выстроена"!

Могу ещё порекомендовать к прочтению очень интересную статью Богачёва и Радула из "Моделиста-Конструктора" под названием "Русский топор" - https://modelist-konstruktor.com/chitatel_chitatelyu/russkij-topor

(я честно стянул оттуда несколько иллюстраций).

Последнее редактирование:

). Впрочем, этот критерий - предельно субъективен. Я всё-таки отнюдь не богатырского телосложения. Перефразирую, пожалуй, так: русский плотницкий топор - это, пожалуй, своего рода вершина развития этой категории инструмента для наших, Российских условий. Он прекрасно справляется с тем разнообразием повседневных задач, которые стоят перед сельским жителем, ведущим своё хозяйство, строящим и ремонтирующим что-то...

). Впрочем, этот критерий - предельно субъективен. Я всё-таки отнюдь не богатырского телосложения. Перефразирую, пожалуй, так: русский плотницкий топор - это, пожалуй, своего рода вершина развития этой категории инструмента для наших, Российских условий. Он прекрасно справляется с тем разнообразием повседневных задач, которые стоят перед сельским жителем, ведущим своё хозяйство, строящим и ремонтирующим что-то...