Вредные для охотничьего хозяйства хищные птицы

В категорию вредных птиц условно включены виды птиц, представляющие совершенно различные систематические группы. Объединены они по одному общему признаку — по вредной деятельности в охотничьем хозяйстве.

Серая ворона населяет Европейскую часть Союза и Западную Сибирь до Енисея, черная ворона — восточную Сибирь и Дальний Восток, большеклювая ворона обитает в Приамурье, Приморском крае и на Сахалине. Все эти вороны, в период вскармливания молодняка, беспощадно разоряют гнезда полезных птиц, расклевывают яйца и таскают птенцов. Нападают также на зайчат. Большеклювая ворона способна даже убивать молодых нерп и косулят — выклевывая у них глаза и пробивая им череп.

В меньшей мере, но также существенный ущерб охотничьему хозяйству приносит и обыкновенная сорока.

Чайки средних и крупных размеров всю жизнь питаются позвоночными животными: мышами, птенцами и яйцами других птиц, рыбой и отбросами моря. В общей массе их вредная деятельность не столь существенна, однако в охотничьих хозяйствах высокая численность этих птиц нежелательна.

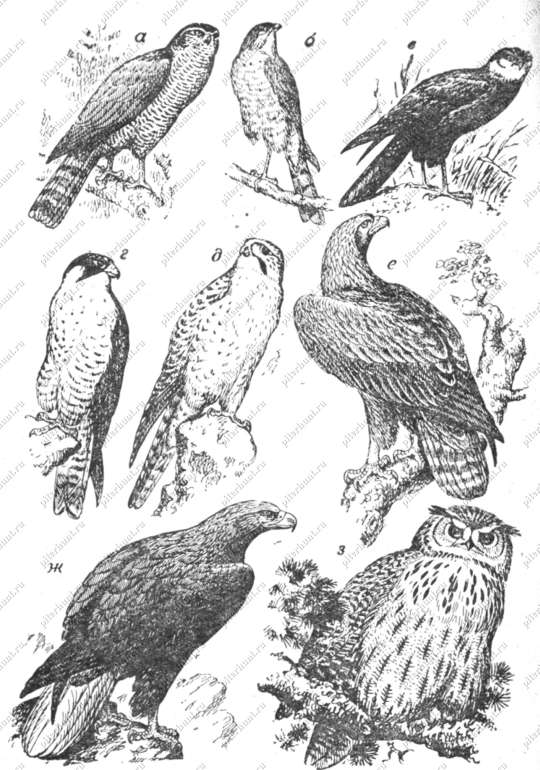

К дневным вредным хищникам относят ястреба-тетеревятника, ястреба-перепелятника и болотного луня (рис. 27, а, б, в). Тетеревятники уничтожают много куриных птиц, зайцев, диких уток и крупных куликов; перепелятники — полезных воробьиных птиц, мелких куриных, куликов, утят, чирков; болотные луни — в большом количестве истребляют водоплавающую и болотную дичь, а в период гнездования дичи питаются преимущественно их яйцами и птенцами.

Сапсан, кречет, балобан, орел-беркут, орлан-белохвост (рис. 27, г, д, е, ж) (также орланы—долгохвост и тихоокеанский, или камчатский) и филин (рис. 27, в) также могут наносить ущерб полезным животным. Однако все эти хищники настолько редки, что об их поголовном истреблении не может быть и речи.

|

| Рис. 27. Вредные для охотничьего хозяйства хищные птицы: а — ястреб-тетеревятник; 6 — ястреб перепелятник; в — болотный лунь; г — сапсан; д —кречет; е — орел-беркут; ж — орлан-белохвост; 3 — филин |

К хищникам, приносящим одновременно и пользу и вред, относятся — махноногий канюк, или зимняк, черный и красный коршуны, орлы — степной и могильник. Все они поедают массу вредных грызунов, наряду с этим могут растерзать зайца и разорить гнездо полезной птицы. Коршуны местами приносят вред домашнему птицеводству. В степных же районах они считаются скорее полезными видами, так как уничтожают грызунов. Из числа соколов к этой группе можно отнести дербника и чеглока, которые, добывая полезных птиц, в значительном количестве истребляют мелких грызунов и поедают много вредных насекомых. Сюда же можно отнести бородача, который хотя и питается преимущественно падалью, однако в отдельных случаях причиняет вред, сбивая со скал молодых серн, туров и других животных.

К группе хозяйственно безразличных видов можно отнести: змееяда или карачуна, ястребиного канюка и скопу.

Все остальные дневные хищники — луни-луговой, степной и пегий, орел-карлик, большой и малый подорлик, канюк обыкновенный, или сырач, канюк степной, или курганник, осоед, пустельга обыкновенная, пустельга степная, кобчики некоторые другие относятся к полезным птицам, так как уничтожают большое количество мелких грызунов и вредных насекомых. К полезным видам следует отнести также стервятника, черного грифа и белоголового сипа — как санитаров.

Что касается ночных хищников — сов, то они, безусловно, принадлежат к числу полезных видов, так как в основном питаются мелкими грызунами. Относительно вредными могут считаться лишь крупные совы — белая сова, филин и длиннохвостая неясыть, так как они часто нападают на охотничьих животных.

Все вредные птицы имеют свои характерные признаки, по которым их можно отличить от хищников, приносящих пользу.

|

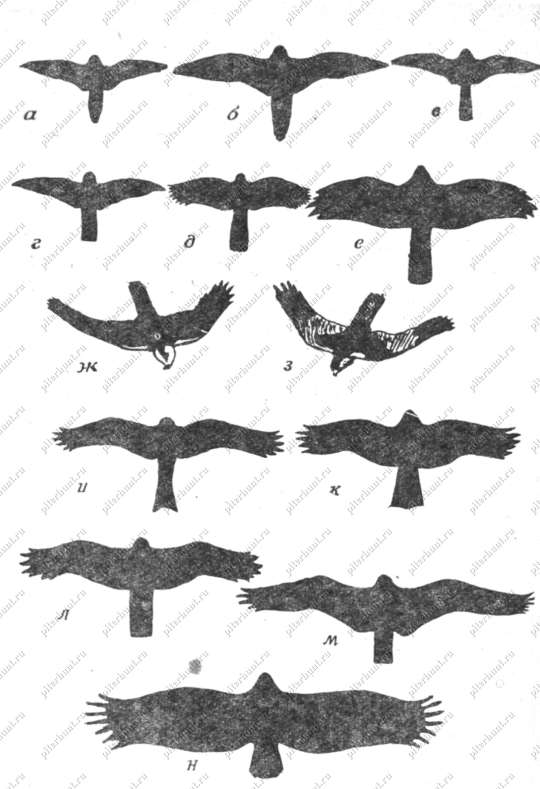

| Рис. 28. Силуэты хищных птиц в полете: а - чеглок; 6 - сапсан; в — пустельга; г - копчик; д - ястреб-перепелятник; е - ясгреб-тетеревятник; ж-з - лунь болотный; и - коршун; к - канюк или сарыч; л — осоед; м — скопа; н — орел |

Так, все соколы хорошо опознаются по частому ритмичному взмахиванию крыльями, чередующимися с небольшими интервалами планирования. Нападая на добычу, соколы падают сверху с полусложенными крыльями. С земли свою жертву но хватают. У спокойно летящих соколов (чеглока и сапсана) хорошо заметны длинные остроконечные крылья и относительно короткий и узкоразвернутый клинообразный хвост (рис. 28, а, б).

У пустельги и копчика хвост несколько шире. Для этих соколов характерны при поиске добычи частые остановки в воздухе на одном месте, сопровождаемые быстрыми взмахами крыльев (рис. 28, в, г).

Ястребы от соколов отличаются в полете более быстрым взмахиванием крыльев и более продолжительным периодом планирования. Обычно ястребы летают невысоко над землей. Жертву преследуют в угон и хватают ее в воздухе и на земле. У спокойно летящего ястреба перепелятника и тетеревятника короткие крылья и длинный, прямой, довольно широкий хвост (рис. 28, д, е).

Полет у луней плавный и спокойный. Взмахи крыльев редкие. Временами они парят в воздухе на месте. В полете у луня выделяются длинные крылья и длинный широкий хвост (рис. 28, ж, з). Болотный, или камышовый лунь, от лугового, полевого и других безвредных луней отличается рыжей расцветкой брюшка и серыми крыльями. Встречаются и сплошь темно-бурые птицы.

Коршуна легко отличить в полете от всех равных с ним по величине хищников по длинным крыльям и длинному вильчатому хвосту, с заметной вырезкой (рис. 28, и).

Канюка в полете определяют по длинным и широким крыльям и по широкому распущенному веером хвосту (рис. 28, к). Канюки часто парят в воздухе.

Осоед по окрасу и силуэту несколько похож на сарыча. В полете отличается по более узким крыльям и прямому хвосту (рис. 28, л).

У скопы еще более удлиненные крылья и при полете сильно выдается вперед и вниз голова (рис. 28, м).

Все орлы в полете отличаются крупными размерами и широкими крыльями квадратной формы, с растопыренными на концах маховыми перьями (рис. 28, н).