tvi55

Команда форума

- С нами с

- 27/05/08

- Постов

- 4 385

- Оценка

- 2 121

- Живу в:

- Санкт-Петербург

- Для знакомых

- Владимир Иванович

- Охочусь с

- 1994

- Оружие

- ИЖ-27М, ОП СКС 7.62х39

- Собака(ки)

- Умерла.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Пичугин Михаил Павлович, мой родной дед. Заслуженный партизан Белоруссии. Не сохранилось ни одного снимка моего деда в юности (что не удивительно, он родился в дореволюционной деревне Урала), нет снимков его зрелых лет - он воевал и работал. Не до фотографий было.

Только когда выросли его дети и старший сын Коля (мой отец) увлёкся фотографией, только тогда и были отсняты и проявлены снимки моего деда Миши. Перед моими глазами теперь он такой, каким я его в детстве видела и знала. Моё преклонение перед ним, его мощной личностью, было больше простой любви маленькой внучки к очень пожилому деду. Я интуитивно чувствовала в нём груз пережитого и того, что не может уйти из памяти, что призывает бессонницу, что ожесточает речи. Но при всём этом, все, кто знал его, кто был рядом, знали и его справедливость, бесконечное терпение, и доброту к людям. Доброту и снисходительность человека, видевшего и пережившего многое.

Недавно среди бумаг моего дедушки, Пичугина Михаила Павловича, мы нашли и его мемуары, литературно обработанные его женой, моей бабушкой, Анастасией Амвросиевной, всю жизнь проработавшей учительницей. Старики ни разу не пробовали обнародовать свой литературный труд, понимая, что дедушка, не умея лгать или "обходить острые углы", написал то, что должно "вылежаться", прежде чем сможет достучаться до сердца читателя.

Сегодня, читая многочисленную аналитику или бравурные "реляции" о скорых и быстрых наших победах в возможной войне с "ожесточённым подранком", "бывшим" мировым "гегемоном"... невольно вспоминаешь строки мемуаров моего деда, описывающего подобное же время, но только сто лет назад…

Я предлагаю вам, читатели, вернуться назад, в 1940-41 годы.

Прочитайте.

Вспомните.

Или узнайте заново.

В текст мемуаров дедушки я буду вводить исторические справки и собственные стихи.

Ирина Николаевна Пичугина, внучка.

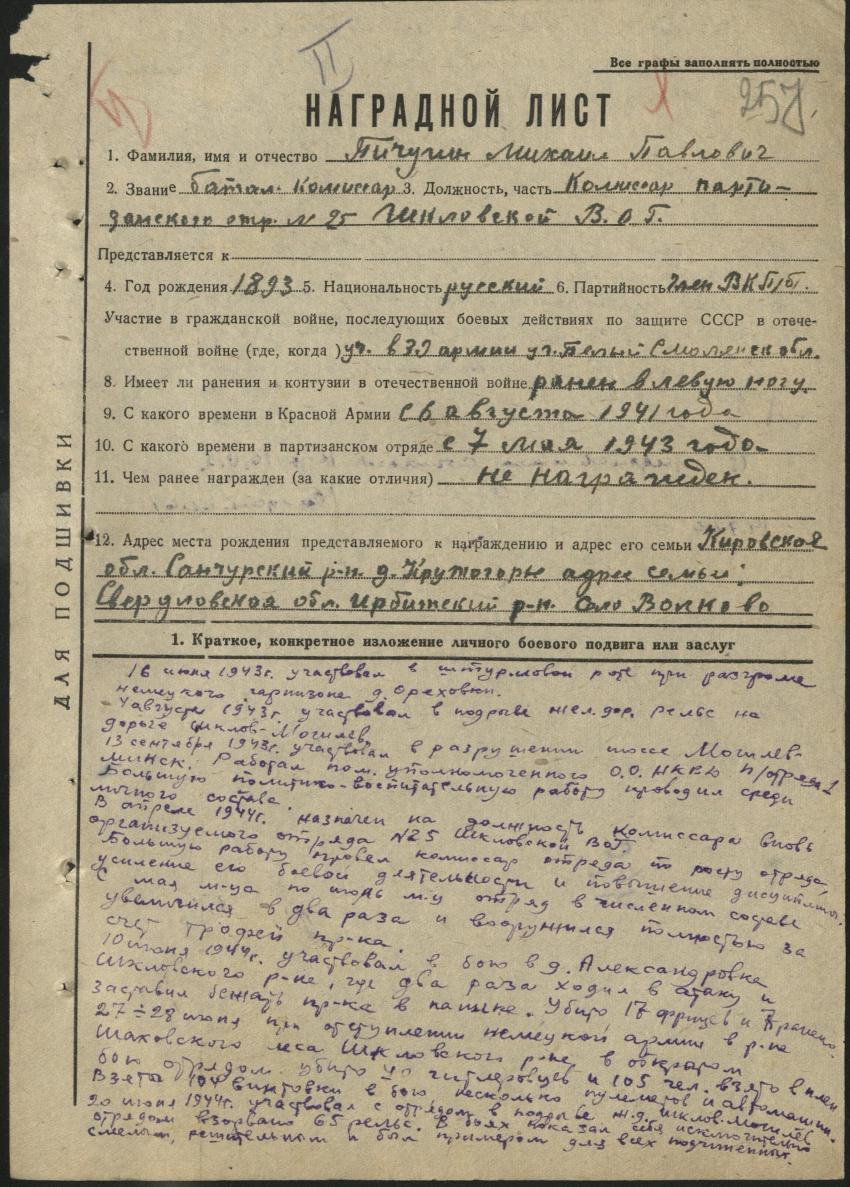

Скупые строки анкеты...

Место рождения: деревня Крутогорье, Санчурский р-н, Кировская область, РСФСР

Дата рождения: 1893 год

Национальность: Русский

Партизанский отряд: 25-й отдельный отряд (Якушко, И.А.) (Шкловская военно-оперативная группа)

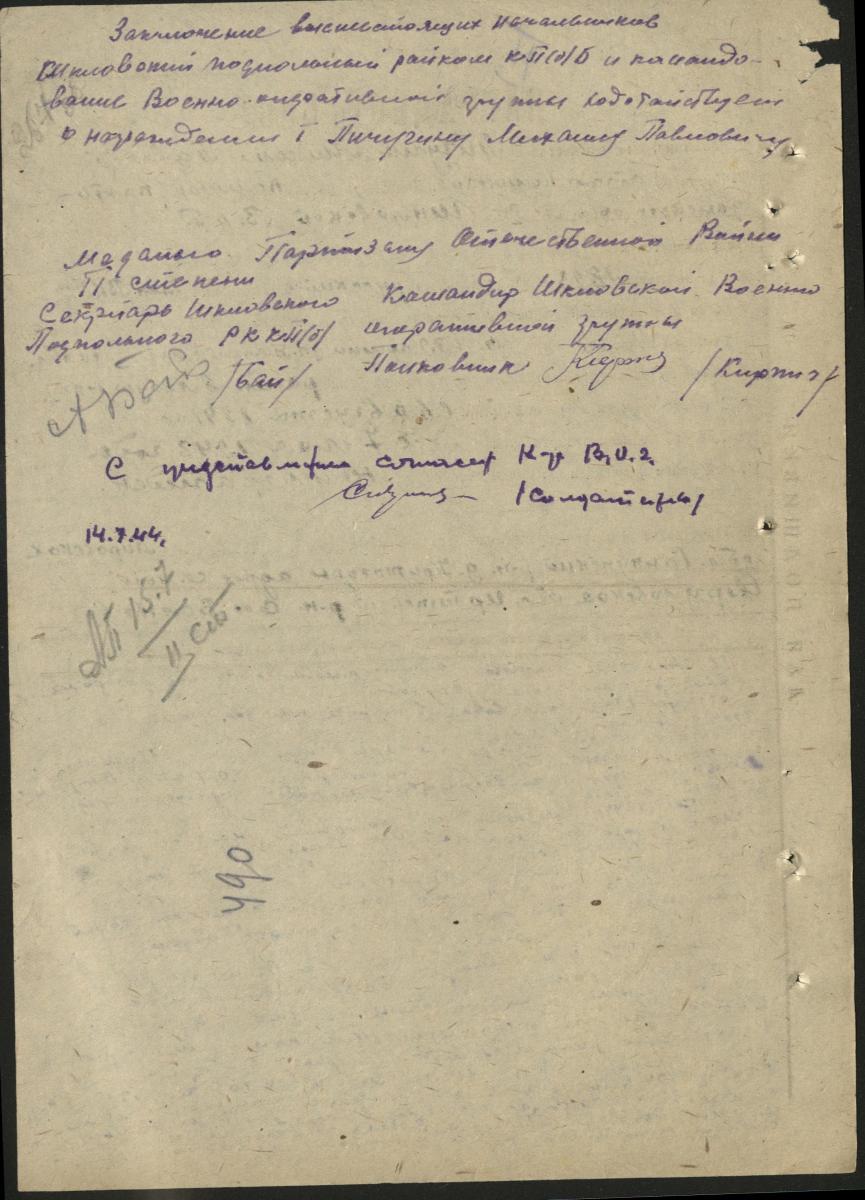

Награды: медаль "Партизану Отечественной войны 2-ой степени" (1944г), орден Красной Звезды (вручён в 1948г).

Последняя должность: Комиссар отряда.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. Начало Великой Отечественной войны. Призыв в армию.

Великая Отечественная война застала меня на работе в Ирбитском районном комитете ВКП(б)в должности заведующего отделом пропаганды и агитации.

В близкую возможность нападения на нашу страну фашистской Германии мы не верили. Не давала к этому повода и Советская пресса, партийные директивы, лекционная пропаганда.

Мне лично казалось, что мы, то есть СССР, занимаем выгодное нейтральное положение. Я был иногда в душе не прочь и позлорадствовать над судьбой несчастных, как мне тогда казалось, Англии и Франции:

« Вы отвергли наше предложение дать коллективный отпор агрессору, - мысленно обращался я к правящим кругам Франции и Англии ,-

вы проводили политику невмешательства и попустительства агрессору. Ну и пожинайте плоды вашей двурушнической политики».

В лекциях о международном положении тогда сверх меры выпячивалась наша военная и экономическая мощь, наше превосходство над фашистской Германией в военном отношении.

Это мне не нравилось. Я был участником Первой Мировой войны и видел, что из себя представляет немецкая военная машина.

Учитывая уроки Первой Мировой войны мне казалось удивительным наше спокойствие и беззаботность, наше легкое отношение к весьма солидным вооруженным силам фашистской Германии.

Это легкое отношение к противнику я видел и наблюдал также и со стороны офицеров Советской Армии, в том числе и своего младшего брата Ивана, который тогда был в звании майора. Мне казалось, что теперь, как никогда, Германия – это опасный враг.

21 июня 1941 года к нам прибыл лектор обкома ВКП(б), фамилию его не помню, с лекцией о международном положении. На этот раз произошёл последний разговор о взглядах лектора на международное положение СССР.

«Как вы думаете, - обратился я к лектору, – не нарушат ли немцы договор о ненападении? Не обрушат они на нас всю машину войны?»

«Что вы, разве это можно! Гитлер не будет воевать с нами, пока не покончит с Англией.»

«Но, а когда покончит?» – говорил я.

«О, тогда мы грянем и как буря сметем все фашистские и империалистические силы Европы. Силы наших врагов тают, а наши силы возрастают!»

«Твоими бы устами, да мед пить», – подумал я.

Утром 22 июня бедный лектор, услышав в гостинице по радио голос В.М. Молотова о нападении на нашу страну фашистской Германии, «как буря» ринулся обратно в Свердловск, не заходя в райком ВКП(б).

Все последующие сутки, затем еще сутки, в райкоме никто не ложился спать, «бодрствовали», как будто от того что либо менялось в общей обстановке. Мне все же казалась смешной эта наивная бдительность.

Я отчётливо понимал, что война будет длительной, а не сутки или двое, как думали мои молодые коллеги.

5 августа 1941 года меня вызвал к себе первый секретарь райкома А. Паршуков. Произошел короткий разговор:

« Михаил Павлович! Уральский военный округ требует дать им от нашего района одного товарища в звании батальонного комиссара. Помимо тебя нет никого в районе в таком звании. Что ты думаешь?»

Я ответил, что моя жизнь принадлежит Родине. Куда меня необходимо послать, туда я и готов отправиться.

Паршуков рассмеялся:

« Михаил Павлович, дорогой мой! Да тебя совсем никто не думает посылать на фронт, какой уж из тебя солдат – сорок восемь лет, больное сердце. Нет-нет, тут совсем другое имеется ввиду. По секрету сообщу тебе, что тебя хотят использовать комиссаром окружного госпиталя в Свердловске. Сам я был комиссаром госпиталя в финскую войну. Работа очень интересная, условия хорошие, приличный оклад и я потому и не задерживаю твою кандидатуру, что считаю сделать тебе лучше. С работой, я уверен, ты справишься вполне.

Ну как, согласен?»

« Лучше бы послали меня на фронт, - возражал я,- не люблю я тыл, всегда как-то презирали тыловиков в первую мировую войну».

Паршуков улыбнулся:

« Да ты, брат, все еще храбришься. Но нет, пусть молодежь пока повоюет. А старики уж потом пойдут на фронт, в крайнем случае. Так решено?»

«Ладно, - промолвил я, - пусть используют, где лучше для дела.»

Комиссий медицинских я никаких не стал проходить. Но в моих военных документах значился миокардит первой степени, значит - ограничено годен.

Года два до того меня тщательно осматривал лучший врач Ирбитской больницы, Зубов. Говорил: «Э, батенька мой, из Вас никакого солдата больше не выйдет, сердце слабо работает.

… Спокойствие, меньше работать, не курить, не пить и, главное, режим!»

Да-а... Впоследствии, в 1943-44 годах, будучи партизаном, я делал переходы в летнюю ночь по пятьдесят - шестьдесят километров, до десяти километров в час, то есть - бегом всю ночь. И почти каждый раз на бегу вот этот разговор с врачом Зубовым приходил мне на память...

Дома мой призыв в Армию встретили очень спокойно. Все были уверены, что я буду служить в городе Свердловске, прилично получать, опасности никакой. Младший сын мой, Вовка, которому было семь лет, смотрел на меня с некоторым презрением: «Какой, мол, ты вояка в тылу-то, и пистолета никто тебе не даст повесить сбоку».

Мы имели корову, а косить в семье кроме меня никто не мог. А теперь стало и некому.

Жена просила все же поучить ее косить.

На второй день я взял её с собой на луга, учил, как косить, точить косу, да вряд ли чему научил.

Вечером меня проводили на вокзал, и я уехал в Свердловск, совершенно не думая о том, какая тяжёлая военная страда мне предстоит в будущем.

Часть 1. Глава 2. Комиссар полевого госпиталя.

Я спокойно спал в вагоне почти до самого Свердловска. От военкомата я имел направление прибыть в распоряжение социального отдела Уральского военного округа.

Из штаба меня направили к комиссару окружного госпиталя, которого, по призыву, я должен был заменить. Комната комиссара помещалась в здании окружного госпиталя.

День был ясный, теплый. Раненые, которые могли ходить, все вышли на балконы, многие гуляли в саду возле госпиталя, везде были разговоры, смех, шутки. На лицах раненых сияли радости жизни, выздоровления. О том, что их снова пошлют на фронт, мало кто думал.

И опять, как в первую мировую войну, я слышу разговоры о превосходстве противника в вооружении, об умении немцев воевать…

Один из раненых, молодой раненый солдат с широким умным лицом, плотный, широкоплечий, очень уморительно рассказывал, как они драпали от немецкой мотоциклетной роты:

«Дан нам был приказ задержать противника на шоссе у местечка N. Окопались, лежим в траве, нас совсем не видно. Вдруг впереди нас поднялось огромное облако пыли, затем треск и дикий вой - «хах, хах, хах»! Прямо на нас мчалась немецкая мотоциклистская рота. Лежали мы в густой траве возле леска. Немецкие мотоциклисты одной рукой правят-рулят, а другой, прижав автомат к пузу, стреляют куда попало. Мы тоже открыли огонь. Вдруг, позади нас загремели частые хлопки автоматного огня. "Окружили!" - завопил кто-то диким матом, мы кинулись удирать по лесу вправо. Только потом мы поняли, что немцы стреляли разрывными пулями, которые разрываясь, действительно сильно хлопали.»

Впоследствии, уже будучи комиссаром партизанского отряда, я тоже испытал на себе такое «окружение».

Рассказ раненого солдата вызвал у меня чувство какой-то неприятной досады.

«Почему же у нас - думал я, - мало автоматов? Ведь, кажется, еще финская война научила нас уважать это оружие!»

И вот я в кабинете у комиссара окружного госпиталя, которого призван был заменить. Передо мной на стуле еще довольно молодой мужчина лет 38-44 на вид, плотный, среднего роста, с чистым приветливым лицом, в звании политрука, то есть с одной шпалой в петлице. В Армию он пошел добровольцем, и я почувствовал, что этот товарищ просто «смертельно» полюбил окружной госпиталь и прочно занял исходные позиции для борьбы со мной, присланным. Забегая вперёд скажу, что так по его и вышло. Он остался "добровольцем" в Свердловске, я уехал с полевым госпиталем на фронт в строевые части.

Посмотрев мои документы, он ничего не сказал, подумал немного и крикнул в открытую дверь соседней комнаты: «Николай Александрович!». Из соседней комнаты к нам вышел мужчина лет под пятьдесят, суховатый стройный, по-видимому довольно крепкий. Тонкое, чистое, продолговатое лицо, но с большой горбинкой. «Поповской породы» - почему-то подумал я и не ошибся. Николай Александрович Пономарев, врач областной больницы, был действительно сыном священника, как я узнал потом.

« Николай Александрович, – обратился комиссар к вошедшему - вот вам комиссар госпиталя, познакомьтесь.»

«Начальник полевого госпиталя Пономарев», - промолвил тот, подавая мне руку.

« Пичугин», - ответил я, пожав ему руку.

«Вы на какой были работе?» - обратился ко мне Пономарев.

« В должности заведующего отделом пропаганды и агитации», - ответил я.

«Хорошо, очень хорошо, - обрадовался Пономарев, - следовательно, Вы политическую работу знаете, а я ведь воспитатель никудышный.»

Комиссар улыбнулся:

«Значит сошлись, пишите направление».

Тихо промолвил я, когда писал под диктовку: «Пичугин Михаил Павлович направляется комиссаром восемьсот пятьдесят восьмого полевого инфекционного госпиталя… Вот тебе, брат, и «комиссаром окружного госпиталя в Свердловске».

«Ну, - обратился я к Пономареву, - пошли в госпиталь, где он у вас?»

Пономарев рассмеялся.

«Пока госпиталь – это я и Вы. Нам с Вами придется заняться его формированием.»

Я ничего не ответил, и мы вышли на улицу. Затем вскочили оба в трамвай и прибыли на улицу Щорса, недалеко от барахолки, в пустующее здание начальной школы, где и должен был формироваться госпиталь. Ночевал я один в пустой школе, в углу одной из комнат на подстилке из сена, которую нашел во дворе школы. Было тепло, и я не нуждался в одеяле, а прибыл я в Свердловск в одном костюме. На второй день к нам были прикомандированы: начальник финчасти Белов из Невьянска и начальник материальной части Епифанов, член партии с 1919 года, начальник свердловской конторы «главчерметсбыта», тоже добровольцы.

Впоследствии, я встретил их приятеля Громова, комиссара в санитарном отделе округа, тоже доброволеца. Меня удивляло, почему все эти "добровольцы" не пошли на фронт в строевые части? Только потом я убедился, что такие "добровольцы" именно этим своим «добровольством» занимали места несравненно более безопасные, чем те, кто по мобилизации. Ведь по мобилизации непременно пошлют в отдельную часть на фронт.

Епифанов и оказался дрянь-человеком: пьяница, лгун, трус презренный, он причинил мне много вреда потом, при формировании полевого госпиталя.

Постепенно состав госпиталя увеличивался. Прибыли тринадцать шоферов и человек двадцать пять санитаров, затем три врача женщины, медсестры, фармацевты. Стали мы получать и машины, оборудование, обмундирование и все необходимое.

Старшиной был прислан Усольцев Петр Павлович, парень хороший, непьющий, вежливый и спокойный, бывший председатель колхоза «Победа» Егоршинского района. Усольцев был членом ВКП(б).

Из санитаров выделялся некто Иван Малов. По-видимому, фамилия Малов ему была дана в насмешку. Он был почти два метра ростом, по профессии шахтер с Егоршинских копей. Как и большинство егоршинских шахтеров Малов был горьким пьяницей. Для меня началась постоянная мука со всеми этими шоферами, санитарами, они пьянствовали, уходили в город, не спрашивая ни меня, ни начальника госпиталя.

Я не был кадровым военным Красной Армии, не считая моего кратковременного пребывания в ней еще в 1918 году под Пековым. Тогда я и получил звание батальонного комиссара, что равнозначно майору. Но мои шофера и санитары, все, оказались бывшие кадровые красноармейцы. Знали, что такое воинский устав и дисциплина. Однако, в сравнении со старой Армией, в которой я служил почти четыре года, эта дисциплина казалось для меня какой-то фальшивой, наигранной. Беспрекословного подчинения и выполнение приказаний не было. За положенным ответом: «есть, слушаю и т.д.» обязательно шли обязательно дополнительные разговоры, пререкания - «отрыжки митингования».

«Нет! - думал я, - с такой дисциплиной, мы не победим немцев».

По старой привычке я иногда громко перебивал рассуждающего: «не разговаривать, повтори приказания» и нередко давал «мата».

Однажды Малов явился ко мне, сильно выпивши, и привел с собой какого-то молодого человека лет 25-28. Молодой человек был почти трезвый.

«Вот, товарищ комиссар! – заплетавшимся языком начал Малов, - я привел к вам самого настоящего шпиона».

«Почему ты думаешь, что это шпион?» – молвил я.

« Я, товарищ комиссар, хоть и пьян, но сразу вижу шпиона. Вместе мы с ним сначала пиво пили в «американке», а потом он начал меня спрашивать, где я живу, что я делаю».

« Дальше что было?» – перебил я Малова.

« Дальше я повел его к Вам, пусть, мол, комиссар разберется».

« Где работаешь?» – быстро спросил я у "шпиона".

« На заводе «Урал обувь».

« Какой цех?»

« Седьмой, товарищ комиссар».

Я позвонил – мне ответили, что такой рабочий у них действительно работает, и работает хорошо.

« Можешь пойти» - сказал я рабочему, сердито глянув на сконфуженного Малова.

Следующий день у меня целиком ушел на то, чтобы пристроить Малова на гауптвахту на четырнадцать дней. Все гауптвахты были битком забиты.

С «губы» Малов вернулся сильно осунувшийся, бледный. «Теща», как в шутку звали «губу», плохо кормила «своих неисчислимых зятьев». Малов, как мне передали, дал торжественную клятву «свернуть голову комиссару». Но «клятву» эту Малов так и не выполнил. Судьба впоследствии разлучила нас навсегда.

Безделье – самый страшный враг человека, это я знал и раньше, а теперь особенно почувствовал на своем собственном госпитальном опыте.

Никто никаких указаний нам не давал: чем именно должен заниматься личный состав госпиталя. Вместе с начальником госпиталя мы самостоятельно составили расписание занятий.

В эти занятия я включил строевой устав, всю военную муштру, какой подвергался сам в старой армии.

Изучение винтовки, автомата, гранатки, ручного и станкового пулемета. Со стороны начальника госпиталя - занятия по вопросам медицины и всего того, что должен знать и уметь личный состав госпиталя.

Дело у нас закипело:

- вставали в шесть часов утра,

- ложились спать после поверки в одиннадцать часов.

Заниматься ходили по изучению пулеметов в дом офицеров километров за пять, проводили тактические занятия.

Ползали на брюхе по болотам, по грязи, все, и санитары и санитарки, медсестры, фельдшера и даже фармацевт, нежная дамочка с ярко-накрашенными губами.

Узнали об этой нашей строевой подготовке и комиссары других комплектующихся госпиталей. Они резко обозвали наши порядки «аракчеевским режимом», а меня «николаевским фельдфебелем».

В одно прекрасное утро прежде, чем приступить к занятиям, у дверей моей комнаты собралось все мое «верное воинство». Постучали в двери. И «парламентером» вошла фармацевт Коровина.

«Товарищ, комиссар! – начала Коровина, - личный состав госпиталя считает Ваши действия неправильными! Ни в одном госпитале воинские занятия не проводятся, люди не ползают по болотам как у нас и…»

«Довольно! – рявкнул я на Коровину, - чем вы хотели заняться? Губы красить? Кокетничать? В любовь играть? В других госпиталях пока еще не комиссары, а мальчики, они ещё не знают, что такое на самом деле война!»

Все же я вышел на двор, усадил всех моих людей на лужайку и начал с ними самую нужную для них беседу. Я рассказывал, что полевой госпиталь будет почти всегда у самой линии фронта. Я прочитал им несколько газетных статей, где рассказывалось о том, как санитары и санитарки госпиталя задерживали огнем наступающего противника, пока через реку переправляли раненых солдат, о том, как девушки санитарки на себе выносят раненых с поля боя... И многое другое.

«Я требую, чтобы каждый санитар - продолжал я, - мог править автомашиной, чтобы автомашиной могли править медицинские сестры, фельдшера и врачи.

Вы провожаете раненых, - говорил я, - ваша машина попала под обстрел, шофера ранило, кто поведет дальше машину? Оставить ее с людьми на дороге под обстрелом, можно ли так?!»

Долго и сильно я говорил о том, что все мы должны стать настоящими и умелыми солдатами. После этой беседы никто больше не возражал против строевых занятий, учились водить машину, поломали все заборы на окраинах Свердловска и все же, впоследствии, все это пригодилось. Сестра Котова, провожая больных на автомашине, заменила сильно раненого шофера Щелгачева и спасли людей, сумела вывести машину из под обстрела.

Постепенно мы приобретали материальную часть госпиталя, получили двенадцать автомашин, одну «дезкамеру», полевые носилки, белье и все прочее необходимое.

Получили и обмундирование. Командный состав спешил перешить, щегольски обузить широкие солдатские шинели, но я не стал заниматься этим делом. Подобрал шинель настоящую, солдатскую, широкую, длинную и плотную. Петлицы все же пришили в мастерской и на них две шпалы. Комиссарских отличий я не носил, и меня принимали за командира какой-либо части в звании майора.

В конце сентября всех моих санитаров забрали в строевые части, в том числе и того самого "буяна" Малова, который простился со мной задушевно и трогательно. Вместо санитаров мужчин, нам дали санитарами человек пятьдесят девушек из города Свердловска. Большинство из них имело среднее образование, многие - с первого курса института. Все пришли с путевками Комсомола добровольцами, пожертвовав всем ради служения Родине. Как отличались эти молодые, честные добровольцы от тех... «добровольных тыловиков», упомянутых мной ранее в повествовании. Просто приходилось удивляться, как стойко эти юные девушки переносили все невзгоды военной солдатской жизни.

Эти девушки прямо самозабвенно изучили все, что требуется санитару, медсестре и не было ни одного случая, чтобы кто-либо нарушил порядок, заведенный нами в госпитале.

Впоследствии им приходилось иногда голодать по нескольку дней, мерзнуть и мокнуть под дождем. Не спать подряд неделями, дежуря у постели больных и раненых солдат, переносить ужасы налета вражеской авиации. Обмывать и перевязывать гнойные ужасные раны. Очищать от кишевших на теле вшей больных, раненых, привезенных с позиции,

И никогда от этих девчат я не слышал ни одной жалобы на тягости военной жизни! Они всегда были исполнительны, тверды и жизнерадостны. А ведь в основном они были из хорошо обеспеченных семей, привыкшие к семейному уюту, родительскому вниманию и ласке.

Да, вот именно они и были настоящие, скромные, патриоты и герои, отдавшие Родине все: молодость, красоту, счастье семейной жизни и свою молодую жизнь.

И почти все они погибли на фронте в первые годы войны.

Слава родителям, слава Комсомолу, воспитавшим таких мужественных девушек и я склоняю свою седую голову перед их светлой памятью.

Часть 1. Глава 3. Одни сутки дома.

Жизнь в Свердловске ничем особенным не отличалась, и писать об этом нет надобности. Почему-то все мы с нетерпением ждали отправки на фронт.

В половине ноября я получил разрешение съездить домой на одни сутки. Порядки были введены в армии очень строгие. Самовольная отлучка свыше двенадцати часов считалась дезертирством, а дезертиров расстреливали.

И вот я дома.

Моя семья с квартиры на втором этаже переместилась на квартиру в нижний этаж, в маленькую комнату, более теплую, меньше надо будет дров. Жена уже готовилась к борьбе с нуждой, которая стучалась в двери домашних большинства призванных в армию.

В простой солдатской широкой шинели с петлицами майора я шагал по улицам города, а Вовка, маленький, живой, бежал со мной, держась за руку, и если какой либо солдат, встречаясь, неаккуратно отдавал честь, Вовка мерил его презрительным взглядом и шептал: «Черт неуклюжий, честь не научился отдавать».

Да, Вовка не шутя был воинственно настроен.

Затем я зашел в четвертую школу посмотреть, как учится старший Коля. Колю мы отдали в школу, когда ему уже минуло восемь лет. Был он очень худенький, бледный и довольно робкий. Пошёл он в школу, как и положено было, в семь лет. Каждый день я давал ему рубль на завтрак в школе, а учащиеся в той же школе ребята из детского дома каждый раз отбирали у него этот рубль в воротах школы, да иногда еще и пинка давали. Ему строго было ими наказано молчать и не говорить об этом дома, Коля молчал.

Однажды у меня не было рубля, и я дал ему три рубля. Вечером я вспомнил, что дал Коле три рубля и попросил сдачу. Парень мой сильно смутился, потупил голову и молчал. Я почуял что-то неладное и попросил его сказать правду. Коля никогда, ни разу, не говорил мне неправду и все чистосердечно рассказал теперь.

Мы решили с женой передержать Колю дома еще год, пусть подрастет и наберется сил, иначе он может попасть под влияние хулиганов. И вот теперь, придя в четвертую школу, я убедился, что мы поступили правильно. Коля вырос и окреп, никто уже не осмеливался просить с него рубль.

«О», - говорила мне учительница, - «он у нас теперь самый большой и сильный в классе».

Глава 4. Отправка на фронт.

На фронт из Свердловска мы всем госпиталем выехали 19 ноября 1941. Стояла теплая туманная погода, порошило, земля уже была покрыта значительным слоем снега. Уезжали вечером, в двадцать ноль-ноль. Я сходил на почту, вызвал по телефону Ирбит-райком и попросил дежурного послать за женой на квартиру.

Произошёл прощальный наш с ней короткий разговор. Помню, я давал какие-то маловажные советы и сообщил, что поедем на запад. Не знаю у всех ли людей такое настроение перед серьезной разлукой, но у меня всегда в такой час как-то все вылетает из головы. Она делается совершенно как бы пустой, мысли исчезают напрочь, не знаешь о чем говорить, и это очень мучительно, так как сердце в то же время мучительно ноет, болит, тоскует и хочется, в конце концов, «сократить» срок расставания.

Помню, как я провожал брата Ивана в Красную Армию после его побывки дома, кажется в 1925 году. Дело было зимой, в ноябре. Погоды стояли довольно теплые. Провожал я его на лошади, на санях. Отъезжали мы от дома верст сто глухой уральской тайгой, доехали до «Туринского» болота. Ширина этого болота –10-12 километров. Санная дорога только до болота, дальше пошла узкая тропа. И вот мы стоим у края нашей дороги, дальше ехать нельзя, а до Туринска, то есть до железной дороги сто тридцать четыре километра.

« Ну, Ваня! Простимся, - говорю я, - придется тебе шагать пешком до Туринска». Ваня, молча, набросил на плечи котомку, вынул кисет, мы свернули по «цигарке» и закурили. Курили и молчали оба, выкурили по одной, завернули еще по одной и Ваня промолвил сжато и глухо словами из романа или рассказа Джека Лондона «Это была их последняя сигара! Прощай!». Встретил я его после это только в 1934 году...

Так получилось у меня и при разговоре с женой по телефону. Мы по сути дела поздоровались и простились, то есть сказали друг другу: «Здравствуй и прощай». Я ещё что-то говорил, кажется, советовал переехать жить в деревню...И только...

В Торжке. Первые раненые и мои впечатления.

...Что-то около месяца мы формировались на территории Вологодской области, и наш полевой инфекционный госпиталь был придан вновь сформированной ЗУ армии.

(Примечание: у деда написано "ЗУ". Вероятно, Ударная армия - УдА ,3-я ударная армия. Управление армии было сформировано в ноябре 1941 года в Московском военном округе как управление 60-й (с конца 1941 года — 3-й ударной) армии и руководило в период Великой Отечественной войны действиями соединений и частей в составе Северо-Западного, Калининского, Прибалтийского, 2-го Прибалтийского и (с декабря 1944 года) 1-го Белорусского фронтов.

Следует особо отметить, что воины именно 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии памятным днём 1 мая 1945 года водрузили Знамя Победы над зданием Рейхстага.)

Из жизни Вологодской области в период формирования армии в памяти запечатлелся один эпизод, о котором я писал в письмах своим ребятам.

Мы в составе: начальника госпиталя, меня, врача Пономарева, еще пятерых врачей другого госпиталя, ехали на грузовике из города Никольска в село, где был расположен наш госпиталь. По сторонам дороги был уже глубокий снег, маленькие поля и перелески. Вдруг метров ста от дороги показалась рыжая лисица с большим пушистым хвостом и долго бежала параллельно дороги. Один из врачей выхватил пистолет и выстрелил в лисицу, но та, не обратив даже внимания, и спокойно ушла в лесок. Звери к тому времени стали привычны к звуку выстрелов.

О разгроме немцев под Москвой мы узнали уже в дороге на фронт. Радости нашей не было конца, да и не только нашей. Радость сияла на лице каждого человека, кого я видел в ти дни. Появилась твердая вера в нашу победу.

Россия «раскачивается», заявил мне один железнодорожник с большой черной бородой, и я с ним был согласен. Да, думалось мне, мы действительно только еще раскачиваемся. 3У армия, в которую влили и наш госпиталь, состояла из сибиряков и уральцев, людей стойких и мужественных.

Широки, необъятны, величественны и суровы просторы Урала, Сибири. Дремучие непроходимые леса, обширные степи, высокие горы, многоводные реки и широкие озера, над которыми вечно стелются волнистые белые туманы. В суровой борьбе за существование веками здесь человек отвоевывал свое право жить и творить. Преобразуя природу, человек преобразует и себя.

В жестокой схватке с морозами и вьюгами, суровой тайгой и хищным зверем закалялась воля уральца, сибиряка. Дикая необъятная ширь, безбрежная свобода, просторы, вдохнули здесь в человека неукротимый дух свободы и независимости. Уральцу и сибиряку присуща чистая и святая, как материнская слеза, любовь к Родине, к России, ко всему русскому. Только в таких условиях смог выковаться тип уральца и сибиряка: мужественного, стойкого храбреца, крепкого умом и русской природной смекалкой. Крепкого физически, верного товарища в бою и невзгодах солдатской боевой жизни.

Помню еще в первую мировую войну, когда в опасных местах фронта появились сибирские части, противник не имел успеха, не смотря на огромное превосходство в технических средствах войны. И только по мере того, как таяли в ежедневной боевой страде ряды сибиряков, нарастала дерзость противника.

Вот из таких замечательных людей состояли полки и дивизии ЗУ армии.

Но вооружение их было, по правде говоря, плохое.

Мало танков, совершенное отсутствие авиации.

Мало даже автоматов, минометов и артиллерии.

Это сильно бросалось в глаза, когда мимо нашего госпиталя проходили в бой наши войска.

...Ранним морозным утром мы высаживались на станции Торжок. От сильного мороза, густой туман окутывает станцию, и город это спасает от очередного налёта вражеской авиации.

Мы едем городом. Печальное зрелище представляется нашим глазам. Удары вражеской авиации сильно разрушили городок. Три дня шестьдесят немецких самолетов безнаказанно громили город с воздуха. А нашей авиации совсем не было видно.

Немецкие летчики издевались. Вслед за фугасными, бомбами они бросали пустые бочки, обломки рельс, пустые ведра, пивные бутылки и т.д.

Дома сгорели, разрушены, обгоревшие тополя, воздев кверху чёрные сучья, как бы говорили: «Смотрите, что сделали с нами враги».

Древний город Торжок, в нем еще самозванец Димитрий венчался с гордой полячкой Мариной Мнишек. А городок, видать, был хорош: маленький, плотно застроенный, прямые широкие улицы.

Я вспомнил кинофильм «Парень из Торжка». Нигде, я думаю, не пели до войны с таким чувством знаменитую песню «Любимый город», как в самом Торжке. Белые чистенькие домики утопали в зелени садов, чистые прямые улицы, на две части город разделяет река.

Гроза воздушного налета разрушила Торжок, три дня и три ночи сотни немецких самолетов бомбили город, дома разрушены, сады сожжены,.

Молча проходили части армии через сожженный и разрушенный город, пустынный, как кладбище, неся к фронту закипевшую злобу о ненависти к врагу, шли для расплаты за все.

Переехав через реку по уцелевшему каким-то чудом мосту, мы остановились за городом у пустой городской больницы. Больница, по такому небольшому городу, более чем прилична, построена в густом саженом лесу и, благодаря этому, уцелела полностью, только стекла в рамах были выбиты от сотрясений и воздушной волны.

В саду возле больницы мы разгрузили все имущество нашего госпиталя. Там ещё вместе с нами расположился и другой госпиталь. Личный состав двух госпиталей был устроен недалеко от больницы в маленьких деревянных домиках на уцелевшей от бомбежек улице.

И тут же мы получили приказ от начальника санитарного отдела армии, военного врача третьего ранга Рязаного:

«Подготовиться к приему раненых».

Фронт находился от Торжка в двадцати пяти километрах - началось наступление наших войск. Ночью пылающие села и города показывали, что противник отступает. Особенно ярко горело местечко Селижарово, где были большие цементные заводы. Иногда на линии фронта раздавались глухие и сильные взрывы, это немцы оставляли память о себе.

Городскую больницу мы быстро привели в порядок: очистили от мусора комнаты, починили рамы, наделали топчанов и приготовились к приему раненых. Наш восемьсот пятьдесят восьмой госпиталь был инфекционный, то есть, по борьбе с различными заразными болезнями, и у нас не было ни одного хирурга.

Наши инфекционисты, врачи и сестры, очень плохо умели делать перевязки и, тем не менее, нас заставили принимать раненых. Хорошо, что вместе с нами расположился хирургический госпиталь, и мы распределили обязанности. Наш госпиталь будет делать предварительную обработку раненых, обмывать, дезинфицировать, подготовить завтрак, обед и так далее, а хирургический будет производить операции и эвакуировать раненых в тыловые госпитали.

...Морозы становились всё сильнее и сильнее, ночи стояли светлые, лунные. И почти каждую ночь прилетал немецкий самолет и бомбил единственный оставшийся мост в городе через реку, Удивительно,но ни разу ни одна бомба не угодила на мост. Местность вокруг моста была буквально изрыта воронками. Самолет иногда появлялся и днем, спокойно делал свое дело, и никто ему не мешал, так как зенитной артиллерии не было, авиации тоже.

Приближался новый 1942 год, близкий фронт гудел, как надвигающаяся гроза.

Морозы становились все злее, как говорят, «с дымом». И вот в одну из таких морозных ночей к нам прибыла первая партия раненых, что-то около двенадцати автомашин. Каждая машина была временно приспособлена для перевозки раненых, то есть на кузовах машин были установлены брезентовые пологи.

Легкораненые ехали сидя, человек до двадцати на одной машине, а тяжелораненые лежали на походных носилках, поставленных в один ряд на пол кузова машины. В таком случае, на каждой машине помещали не более четырех носилок. Раненых к нам везли прямо из медсанбатов фронта, где им оказывалась первая помощь.

После потери крови раненые очень плохо переносили мороз. Многие лязгали зубами от холода и просили скорее взять их из машины. Тяжелораненые глухо стонали, слышались иногда вскрики, но, в общем, все себя держали себя геройски и терпеливо дожидались своей очереди, когда их снимут с борта.

Санитары и санитарки нашего госпиталя трудились самозабвенно, стараясь всячески помочь раненым. Быстро все машины были разгружены, а раненые перенесены в теплые помещения, где их обмывали, поили горячим чаем, поправляли сбившиеся за дорогу перевязки. Когда примерно через час я зашел в помещение, где располагались раненые, я увидел такую картину: все были умыты и прибраны, санитарки поили чаем тех, кто не мог встать. Многие аппетитно курили, на лицах раненых сияло довольство тепла и уюта, у каждого была во взгляде надежда на жизнь. А только два-три часа тому назад эти люди были в бою, часами лежали где-либо в снегу раненые, истекая кровью и теряя надежду сохранить жизнь. Но теперь они далеко от фронта, сытые и в тепле.

Раненый командир роты, молодой пехотный лейтенант, рассказывает лежащему рядом с раздробленной ногой артиллеристу, командиру батареи, как его батарея помогла им, пехоте, в бою.

«Знаешь, Саша, - говорил комроты, - не знаю, что было бы, если бы ты не помог нам артиллерийским огнем. Раз восемь наш батальон поднимался в атаку на эту деревню и каждый раз мы отступали с огромными потерями. Немцы превратили ряд домов в сильно укрепленные дзоты и беспощадно косили наши цепи пулеметным и минометным огнем. Уже стемнело, а мы всё ещё не могли взять деревню. Вдруг мне сообщили, что из штаба армии прибыли сам начальник штаба и комиссар полка, которые поведут полк в атаку на деревню. Уже было темно, когда раздалась команда и весь полк во главе с комиссаром полка снова ринулись в атаку.

Огонь немцев был ужасен, но меткой стрельбы с темнотой стало меньше. Моя рота уже ворвалась в деревню, когда меня ранило. Кровь так и хлещет, а перевязать нет возможности. Оказавшийся против меня немецкий дзот пулеметным огнем не дает подняться ни мне, ни моим бойцам... И вдруг, я вижу, как ты, Саша, катишь с бойцами свою пушку на передний край. Еще минута и прямой наводкой немецкому дзоту глотка была заткнута!»

Командир батареи слабо улыбнулся:

«Коля! Я рад, что помог тебе в эту трудную минуту. Прямой наводкой бить хорошо, но из всего орудийного расчета в живых остался, кажется, только я один. А комиссар полка, который водил полк в атаку - вон лежит на носилках с оторванной ногой и прострелянной грудью. Начальник штаба убит, мы несем ужасные потери, беря штурмом каждую деревушку...»

...Впоследствии я проезжал по следам нашего наступления и, действительно, каждое подобное наступление обходилось очень дорого. Немцы в таких деревнях крайние дома превращали в сильно укрепленные дзоты и оставляли в них только пулеметные расчеты и эти пулеметные расчеты, всего 15-20 человек состава иногда истребляли целые наши те же батальоны!

Так мы расплачивались за глупую линейную тактику.

В марте 1942 года мне пришлось быть на совещании госпиталей ЗУ армии. На этом совещании я узнал, что мы пропустили раненых через госпитали за два- три месяца больше всего первоначального численного состава нашей ЗУ армии, при прибытии её на фронт! Но при этом освободив от противника лишь незначительную территорию!

Это была бесцельная и бездумная трата живой силы нашей армии!

Итак, наш госпиталь занимался только подготовкой раненых для хирургического госпиталя, который расположился тут же в саду. В одно из моих дежурств стояла сильно морозная погода.

Температура на улице доходила до минус сорока градусов, госпиталь был уже заполнен ранеными, но прибывали все новые и новые партии... и скоро весь двор больницы был заставлен машинами с ранеными. Мороз давит, раненые стонут, многие почти замерзают, молят поместить их хотя бы в коридоре или еще где-либо, лишь бы не замерзнуть во дворе. Они вырвались из когтей смерти там, на поле боя, и конечно, умирать на дворе госпиталя...

Вбегаю в здание госпиталя, смотрю, палаты заполнены так, что свободно можно переставить койки и разместить еще столько же раненых. Коридоры тоже совершенно свободные! Кричу на санитаров, сестер и прочих, чтобы немедленно сносили раненых со двора в госпиталь, а мне отвечают, что дежурный врач больше не разрешает принимать раненых.

Сказать, что это меня сильно удивило, не сказать ничего. Я кинулся в комнату дежурного врача. За столом сидел седой человек и спокойно писал что-то в толстый журнал.

«Знаете ли вы, - закричал я, – что во дворе в машинах в сорокаградусном морозе замерзают раненые!»

«Что же я могу поделать, - ответил врач, - я и так принял в госпиталь больше, чем положено по плану и больше принять не могу ни одного человека.»

«Дурак!- не вытерпев, закричал я, - да разве на фронте в боях ранят и убивают ежедневно по плану? Да знаете ли вы, что пока мы с вами разговариваем, здесь, у самих стен госпиталя, люди умирают из-за вашей тупости и преступного равнодушия!»

Врач вскочил на ноги и с перекошенным от злобы лицом закричал:

«Я не позволю оскорблять меня! Я - дежурный врач, и сам отвечаю за все! И не ваше дело вмешиваться в мои распоряжения! Я на вас буду жаловаться начальнику санитарного отдела армии».

Потеряв всякое самообладание, я схватил этого идиота за руки, вытащил из-за стола, ударил рукояткой пистолета по столу и крикнул:

«Если через десять минут все раненые не будут внесены в госпиталь, я застрелю Вас, как собаку!»

И с силою швырнул его в коридор госпиталя. Сам сел за стол, положив перед собой часы и пистолет.

Прошло десять минут, врач не показывался.

Я вышел в коридор, где стояли носилки с ранеными, в палатах койки были сдвинуты и приняты новые раненые. Я вышел во двор, ни одной машины с ранеными во дворе не было. В течение ночи прибывали еще две партии раненых и все были приняты. Вместо положенных трехсот пятидесяти коек, мы приняты тысячу четыреста пятьдесят человек, нарушив всякие правила - таковы законы войны.

А на второй день вызвали меня к приехавшему начальнику санитарного отдела армии военврачу третьего ранга Рязанову. Встретил высокий, лет тридцати пяти красавец мужчина, богатырского сложения, физически развит, красивое простое русское лицо. Перед ним лежал рапорт побежденного мной ночью врача.

«Читайте!» - жёстко сказал Рязанов.

Я прочитал.

«Ну как, товарищ батальонный комиссар?»

«В этом рапорте всё истинная правда, товарищ начальник санитарного отдела армии».

И надо сказать, что врач, действительно, ни одного слова не выдумал и не убавил.

«Я восхищен объективностью мошенника», - сказал я.

Рязанов долго и внимательно смотрел мне в лицо, потом, чуть улыбнувшись, сказал:

«Я понимаю обстоятельства, заставившие Вас поступить так, но ... категорически запрещено так делать».

Впоследствии мы стали хорошими друзьями и с Рязановым, и с врачом, который прямо заявил мне, что он был совершенно дурак до стычки со мной, и что эта стычка заставила его смотреть на обстановку иными глазами.

Вот так-то.

Только личный опыт может быть критерием истины.

Глава 5. В деревне Дарьино.

По пути наступления наших войск.

20 декабря 1941 года ЗУ армия перешла в наступление на Ржевском направлении. Снега были в эту зиму ужасно глубокие.

Наступление вели без танков и авиации.

Противник отступал медленно, все же наши войска продвигались в день километров по 14-15. Моральное состояние нашей армии было прекрасным.

Героизм наших войск и ненависть к врагу крепли в ходе наступления. Бойцы видели теперь своими глазами врага в лицо, а не по газетам. Сожженные села, тысячи расстрелянных, повешенных оставлял враг на пути отступления. Проходя по местам вчерашних боев, я видел мстительную ярость наших бойцов, как правило, каждый убитый немец лежал с разбитой вдребезги головой. И если это не успевал сделать солдат, это делали женщины и подростки.

А немцы, отступая, жгли деревни. Ночью весь фронт казался кроваво-огненной лентой, из которой временами раздавались сильные взрывы. Столбы огня высоко поднимались к небу. Это немцы взрывали наши промышленные предприятия: цементные заводы в Селижарово и другие.

Впервые от местных жителей и бойцов мне пришлось услышать о немецких зверствах. Рассказывали, что одна женщина не могла снять сапоги с убитого немецкого офицера, тогда взяла топор и «оттяпала» мерзлые ноги. Принесла их в избу и в присутствии красноармейцев, которые зашли к ней погреться, забила ноги немца с сапогами в печку, оттаяла их и затем сняла с них сапоги. Эта её «бесчувственность» объяснялась ненавистью. Тем, что у неё немцы застрелили шестилетнего сына только за то, что его звали Владимир.

В другом доме немецкий офицер по-русски спросил пятилетнюю девочку:

«Где твой папа?»

«Летает...»(отец девочки был советским летчиком).

Фашистский выродок вынул пистолет и пристрелил девочку.

Много передавали потрясённые жители сведений и о других зверствах фашистов. На горьком своём опыте наш миролюбивый народ учился по-настоящему ненавидеть врагов, и враг почувствовал эту ненависть и ее грозную силу.

Но были среди народа и такие, которые сживались с немцами и изменяли Родине.

И ешё, были такие, которые хотели оставаться «нейтральными». Пусть их всех, воюют, наше, мол, дело - «сторона». И «хата моя с краю, ничего не знаю».

Вот у такого "нейтрала" мне пришлось однажды стоять на квартире в деревне Дарьино Калининской области, где мы приступили к оборудованию полевого госпиталя.

Этому мужичку было лет шестьдесят. Семья их состояла из четырех человек: хозяин, жена, сноха, внучка. Сын его отступил вместе с Красной Армией, он был кандидат в члены ВКП(б). До войны сын служил в районе, и теперь его семья очень боялась немцев. Сам мужичок этот в Первую Мировую войну служил денщиком у офицера.

Их, то есть денщиков, презрительно называли «холуями». Часто – за дело.

У меня была водка, и я иногда угощал старика, а он мне платил за это большой взаимностью: стлал мне постель, ходил за обедом, по нескольку раз за ночь он подходил ко мне и поправлял сбившееся одеяло. Такого любовного отношения к себе я в жизни не встречал ранее.

Деревня Дарьино только что недавно была освобождена от немцев, немцы из этой деревни были выбиты неожиданным ударом и не успели при отступлении сжечь ее.

Подвыпив однажды, мой старик «денщик» вступил со мной в откровенный разговор:

« Знаешь, комиссар, - начал он, - я тебе как Богу скажу всю правду, что я думал, как началась война. Ты хоть меня прямо в НКВД веди, а я всё скажу, что думал.»

«Что же ты думал?», - спросил я.

« Думал я, когда немцы заняли деревню, что все пропало. И советской власти конец, и России конец.»

«Ну, а теперь как думаешь?»

«Теперь думаю - немцам конец. Озлился наш народ до ужаса! Его теперь не удержать, до Берлина дойдут, и сами немцы говорят об этом. Когда наши стали наступать, у нас в дому жили четыре немца - поварами работали на солдатской кухне. Так вот, один из них, рыжий такой верзила, вбежал к нам в избу и кричит: «Лус озлился! Немец капут!».

«Я тебе прямо скажу, - болтал «мой холуй»,- Советскую власть я когда любил, а когда и нет. И немцев - когда боялся, а когда и нет. Думал иногда: «а не все ли равно за кем жить, может, еще и землю дадут в единоличное пользование при немцах – хозяином буду, как и раньше». А по деревне болтали, что немцы привезут много товаров, магазины будут торговать ситцем, сукном, колбасами, ветчиной и прочим.

И вот - приехали немцы.

Сидим мы, значит, за обедом: я, жена, сноха и внучка. Хлеб на столе, два каравая.

Слышим, топают немцы на крыльце. Вошли в избу четверо, у двоих большие мешки в руках, ну, думаю, не иначе как колбасу носят раздавать, сахар и еще что-нибудь.

Встал я из-за стола, поклонился им, говорю: «Милости просим, господа, покушать нашего хлеба с нами». Один, высокий, черный такой немец – морда длинная лошадиная - а ручища… , я думаю он никогда не мыл их, до того грязные. Подошел этот верзила ко мне, хлопнул меня ручищей по плечу, оскалил лошадиные желтые зубы и говорит: «Гуд Лус, гуд Лус!», значит «хорошо, хорошо!», а потом провел ручищей по столу, и мои два каравая хлеба как корова языком слизнула со стола - стукнулись оба в мешок.

Я и рот разинул - вот так колбаса, ветчина, сахар – получил! Другой немец хлопает по плечу мою старуху и бормочет: «Матка, яйки! Герман зольдат, кушать надо!».

Встала моя старуха, подошла к шкафу у печки, достала корзину с яйцами – три десятка в ней было - и деликатно так, с улыбочкой, подает им четыре штуки. Мол, вот вам по штуке на брата, примите на здоровье. Этот, который с лошадиной мордой, опять заорал: «Гуд! Гуд лус!». Потом взял всю корзину и передал другому немцу «на, мол, неси». Потом и пошли шарить, и пошли...

« Счастье мое, что хоть я не боялся немцев, но все же на всякий случай хорошее-то всё надежно припрятал. Так они и барахло забрали!»

Старик так комично представил в лицах всю сцену, все своё разочарование в отношении немецкой «доброты», что я неудержимо захохотал. Немного погодя начал смеяться и мой "холуй".

«Так вот, товарищ комиссар, я узнал, что и как нам надо делать теперь. Вылечили немцы мои мозги.»

***

В Дарьино мы пробыли недолго, не успели даже принять ни одной партии раненых, как нам приказали переехать на новое место в местечко Нелидово Великолукской области. Переезд на автомашинах зимой нам предстояло сделать более трехсот километров. Переезд этот мы сделали быстро и благополучно, не считая двух неприятностей, имевших место в дороге.

В довольно большом селе Кувшиново мы остановились всей колонной из тринадцати машин у здания комендатуры, так как в этом месте стояло много войск. Впереди моей машины ехали наши сестры и санитарки, молодые и веселые девчата. Из здания комендатуры вышел какой-то офицер и подошел сзади машины, где ехали медсестры и санитарки. Офицер, держась за задний борт машины, весело «бил зубами» с девчатами. Наша машина находилась всего в девяти метрах от передней машины, и вдруг она медленно сошла с тормозов и подошла вплотную к заднему борту передней машины, у которой стоял и чужой офицер. Я не придал этому никакого значения, правда наша машина чуть притиснула офицера к заднему борту первой машины, но он и вида не подал, что ему больно, не крикнул, ничего не сказал, а просто пошел к зданию комендатуры. Вскоре после этого наша колонна двинулась дальше. Отъехали мы не более как на десять километров, вдруг нас догнал на мотоцикле связист особого отдела комендатуры Кувшинска и заявил, что мы искалечили офицера особого отдела, у которого оказался сломанный позвоночник. Я не мог поверить этому и счёл это простым недоразумением. Чекист требовал повернуть нашу колонну обратно в Кувшиново для разбора дела. Я наотрез отказался, чекист пригрозил. Я послал его по всем матюкам, какие мог вспомнить. Мой чекист смутился и, записав мое «имя и звание», повернул во свояси.

Второе событие - комического характера:

На одной из машин мы везли в мешках пудов двадцать белого порошка от вшей, забыл его название. Вспомнил, кажется - «перетрум». Остановились ночевать в деревне, а ночью один мужик украл с машины мешок с порошком, думал, что мы везем муку крупчатку, а его старуха на радостях, что достали муки, приступила ночью заводить блины. Блинов, конечно, не вышло. Вот мужик и принес мешок обратно утром, заявив, что нашел его на дороге. Мы не стали привязываться к человеку, видя как трудно с питанием в этой деревне.

Глава 6.1. В Нелидове. Кровь за кровь.

От небольшого городка Андриаполя мы двинулись к пункту нашей остановки Нелидово. Дорога почти все время шла лесом километров восемьдесят. По обе стороны дороги в лесу лежали чуть не штабелями снаряды, мины, гранаты, патроны и прочие боеприпасы. Это всё понакидали наши шофера, ввиду различных автомобильных аварий и поломок.

В Нелидово мы приехали ясным солнечным днем и, не доехав три километра, остановились в лесочке. А начальник с одной машиной поехал в Нелидово. Мы хорошо сделали, что остановились не доезжая места назначения. Нелидово был небольшой рабочий поселок. Немецкие самолеты весь тот день висели над этим несчастным поселком и беспощадно его бомбили. Начальник госпиталя вернулся из Нелидово и рассказал, что там находится штаб полевых госпиталей ЗУ армии, к которому мы принадлежали. Когда стало темнеть, мы тронулись в Нелидово. Местечко было новое, стройка деревянная и почти вся уцелела, хоть и немцы ежедневно бомбили поселок. Разместились мы в довольно хороших квартирах, замаскировали машины, разместив их у различных пристроек. Через Нелидово идет железная дорога Ржев – Великие Луки.

Утром я пошел на станцию, вернее, на то место, где должна быть станция. Но ее давно уже не было. Немцы разбомбили ж/д станцию в первые же налеты. Возле, в сосновом лесу, я увидел страшную картину, это была огромная поленница из немецких трупов, в ней было, как мне потом говорили, две тысячи семьсот четыре трупа. Большинство из этих трупов были проколоты штыками, с разбитыми черепами. Говорили, что наши войска, наступая здесь, захватили эшелон с ранеными немецкими солдатами и всех, до единого, прикончили. Как и всех взятых в плен в боях за это местечко «фрицев».

«Кровь за кровь, смерть за смерть», - думал я, - так и нужно делать. Фашисты грозят истребить весь наш народ и убивают сотни тысяч нашего мирного населения в оккупированных районах! А почему мы должны либеральничать? На истребительную войну, мы тоже ответим истребительной войной».

В Нелидово мы пробыли недели три. Оборудовали госпиталь, который быстро заполнился ранеными. Фронт от Нелидово был и недалеко, и очень далеко. Это было самое «горло Ржевского кувшина». Линия железной дороги Ржев – Оленино находилась в руках немцев. Пулеметные очереди хорошо были слышны в Нелидово. Можно сказать, что фронт против Нелидово был необычайный: у станции Оленино, километрах в двадцати пяти, были немцы. Это в левую сторону. А в правую, немцы были в городе Белом Смоленской области, тоже километров двадцать пять от Нелидово.

История образования здешнего фронта такова.

Около 8 января 1942 года части 39 и 29 армии прорвали фронт противника северо-западнее Ржева. Части нашей армии подошли к Ржеву, но взять сходу сильно укрепленную полосу противника под Ржевом не удалось. Не хватило танков и самолетов, и бои под Ржевом затянулись. Наша армия понесла в жестоких боях большие потери, но наступающий порыв войск не ослабевал.

Командовал 39 армией храбрый и любимый солдатами генерал-лейтенант Масленников Иван Иванович***. Командный и политический состав армии и многие рядовые бойцы называли его в разговорах между собой просто «Иван Иванович». Он был близок и понятен солдатской массе. Разделял вместе со всеми все невзгоды боевой жизни. Штаб армии неотступно следовал за наступающими частями первого эшелона. Иногда, в решительные моменты при штурме укрепления противника Иван Иванович бросал в бой ночью весь состав штаба. Часто, лежа под огнем противника с утра и до ночи в снегу, бойцы слышали вести: «Прибыл полковой комиссар из штаба. Сам поведет нас в атаку». Комиссар вел в атаку с криком: «За Родину! За Сталина!». И тогда ничто не могло устоять перед натиском славных уральцев.

(*** Примечание.

Генерал-лейтенант Масленников И.И – одна из ключевых фигур произошедшей Ржевской трагедии. Фигура неоднозначная.

Родился в семье ж/д служащего 4-го разряда 3 (16) сентября 1900 г. на станции Чалыкла, ныне Озинского района Саратовской области. Был одним из 14 детей. Перед революцией Масленников, сын путевого обходчика, успел окончить 2-х классное железнодорожное училище и уже в 15 лет стал телеграфистом на ж/д.

В 1917 г. Иван Масленников вступает в отряд Красной гвардии, который в апреле 1918 г. вливается в 1-ю Уральскую советскую дивизию. И началось бурное продвижение его по службе. Личная храбрость Масленникова была отмечена и вознаграждена по заслугам. В 1924 году вступил в ВКП(б). Учился на Новочеркасских кавалерийских курсах усовершенствования командного состава РККА. Командование бросало его в горячие точки, где молодой командир неоднократно отличался в боях с басмачами. В 1932 г. он оканчивает старший курс Новочеркасских кавалерийских курсов и назначается командиром-комиссаром 11-го Хорезмского кавалерийского полка ОГПУ. В 1934 году он заочно оканчивает Комвуз Среднеазиатского ЦК ВКП (б), а в следующем году, тоже заочно, Академию РККА им. М.В. Фрунзе. Масленников назначается начальником отдела боевой подготовки пограничных войск НКВД Азербайджанской ССР. Здесь Масленников познакомится с закавказскими чекистами, которые очень скоро будут играть важную роль в органах госбезопасности. Наркомом внутренних дел Азербайджана был комиссар госбезопасности 3-го ранга Ю.Д. Сумбатов-Топуридзе, пользующийся доверием и покровительством Берии и Багирова. В декабре 1937 г. Масленников получает звание комбрига и новое назначение. Он становится начальником Управления пограничных и внутренних войск Белорусской ССР. Вскоре и заместителем наркома внутренних дел Белоруссии. 28 февраля 1939 года Масленников был назначен заместителем по войскам наркома внутренних дел СССР тов. Берии. Новый заместитель Берии понравился. На новой должности Масленников курировал пограничные и конвойные войска, войска по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности, Главное военно-строительное управление и Главное управление военного снабжения. В марте 39-го ему присвоили звание командира дивизии, и в этом же месяце на XVIII съезде ВКП (б) Масленникова избрали кандидатом в члены ЦК партии. В марте 1940 г. Масленников становится командующим корпусом, в апреле - награждается орденом Ленина, в июне, с введением генеральских званий, переаттестован в генерал-лейтенанта, в феврале 1941 г. получает орден Красной Звезды.

Не перечисляя весь послужной список И.И. Масленникова, отметим, что

в июне 1941 года Масленников Иван Иванович был назначен на должность командира оперативной группы Западного фронта, в июле 1941 года — на должность командующего 29-й армией, а в декабре 1941 — на должность командующего 39-й (уральской 3У) армией. На Западном направлении положение дел было весьма неудовлетворительным. Поэтому сразу же в июле 1941 года в основном за счёт мужского населения Урала и Сибири формируют 4 резервные армии (1У, 2У, 3У, 4У) под руководством генералов погранвойск. Как и многие советские военноначальники того времени, И.И. Масленников не был готов к ведению боя в новых тактических и технических условиях. Он оказался одним из тех генералов, которые готовились к прошедшей (Гражданской) войне. И навыки нового военного мышления и планирования он постигал на горьком опыте 29 и 39 (Уральских) армий под Ржевом. В ходе Ржевско-Вяземской операции 39-я армия под командованием Масленникова 8 января прорвала оборону противника и, развивая наступление на Сычёвку, обеспечила ввод в прорыв 1-го кавалерийского корпуса П.А. Белова для партизанских рейдов в тылу противника.

К июлю 1942 года 39-я армия уже занимала важный плацдарм, глубоко вклинивающийся в немецкую оборону в районе Холм-Жирковского. За этот «кавалерийский наскок» он был отмечен маршалом Василевским. Однако, из-за многочисленных промахов руководства, в том числе и 39 армии, в ходе немецкой контр операции «Зейдлиц» наша армия была окружена и почти полностью погибла. Скупые строки… Ржевское побоище… Потеря руководства над армией, бездарные и бездеятельные заместители… Ржевский разгром…

Масленников И.И. пробивался из окружения вместе со своим штабом, отказываясь принимать в состав своего отряда других «окруженцев». Масленников получил ранение и, один из всех, был вывезен из окружения самолётом.

Штаб 39 армии был почти полностью перебит и переранен в этих жестоких боях. После вывоза командарма, застрелился раненый начштаба армии генерал-майор П.П. Мирошниченко, пропал без вести начальник политотдела армии. Оставшихся «штабных» выводил из окружения генерал-лейтенант И.А. Богданов. Сам он погиб при пересечении линии фронта.

Но сотни тысяч «солдатской массы», по словам Брагинского, связиста штаба армии – «кишевшего в лесу» - дезорганизованные отсутствием надлежащего руководства и шатающиеся от голода, без боеприпасов, больные дизентерией, брошенные на произвол противника, они погибли в Ржевском котле или попали в позорный плен. За ними самолёт не прилетел. Не прилетела авиация даже поддержать отступление уральцев и сибиряков – русский костяк 39 армии. Цвет Урала и Сибири трагически сложил свои головы подо Ржевом. Только отдельным подразделениям, сохранившим дисциплину и управляемость, и удалось выйти из окружения на участках южнее и севернее города Белого в полосе 30 и 32 армий.)

Узкой полосой прорыва углубились две наши армии в расположении противника до станции Сычевка на 160 км. С налета взяли Сычевку, но подошедшие танковые части противника снова заставили отступить наши войска. Солдаты никак не могли сознаться, что они оставили Сычевку в виду превосходства сил противника и приписывали неудачу обилью водки, взятой в Сычевке. Водки действительно было много, и многие перепились, но, конечно, причина отхода наших войск была не водка. Солдаты-уральцы свято верили в ехидную народную пословицу «Нет молодца, чтобы поборол винца», и на винцо, а не на танки противника сваливали свою вину.

Подбросив свежие части по железной дороге «Вязьма - Ржев», противник занял линию прорыва наших войск у Ржева, всего шириною около 15 км. ЗУ и 29 армии оказались в окружении в глубоком тылу врага. Более месяца тщетно пытался враг уничтожить окруженные части ЗУ и 29 армии. Более двух недель части нашей армии генерала Лелюшенко**** штурмовали противника у Ржева, чтобы пробить кольцо окружения и помочь окруженным армиям, но безуспешно.

(**** Примечание.

На протяжении всего 1942 года во главе армии Дмитрий Данилович Лелюшенко участвовал в Ржевской битве. В январе - апреле 1942 года армия вела тяжелые наступательные бои в первой Ржевско-Вяземской наступательной операции. В ходе Ржевско - Сычёвской наступательной операции в июле—октябре 1942 года армия под командованием Лелюшенко с большим трудом «прогрызала» немецкую оборону, медленно продвигаясь к Ржеву. Хотя ей удалось прорвать первый рубеж обороны, но в дальнейших боях войска понесли серьёзные потери и не смогли выполнить поставленной боевой задачи. Ржев не был взят, хотя части армии вышли к его окраине и в ходе яростного штурма несколько раз врывались в город, но каждый раз были отброшены противником.)

Наши окруженные армии испытывали страшный недостаток в боеприпасах и особенно в питании. Ели конину, мерзлую картошку, сами молотили хлеб. Некуда было девать раненых, но дрались храбро и мужественно части Красной Армии. Идя на выручку окруженным, прорвали кольцо окружения у местечка Нелидово и соединились с окруженными частями 39 и 29 армии, расширили и углубили прорыв до 150 км в глубину и более 200 км по фронту. Фронт принял форму огромного пузыря. Почти кувшина в разрезе.

Наши войска заняли линию обороны, очень невыгодную для нас, но выгодную для противника.

У нас болота, леса и полное бездорожье. Единственная дорога из Андриаполя была лесная грунтовая, восемьдесят километров до горла этого «кувшина», и далее шла лесами и болотами более ста километров. Эта часть была проезжей только зимой по морозам.

Противник же имел железные дороги Смоленск – Вязьма, Вязьма-Ржев. По видимому, наше командование заняло такую позицию временно, угрожая флангу немецких войск у Ржева, Вязьмы, Великих Лук, но не предвидя немецкого наступления на Сталинград.

Такую позицию держать можно. Однако надо было её сильно укрепить. Проложить хорошие дороги, обеспечить пополнение вооружением. К сожалению, ничего этого сделано не было.

Занимая такое невыгодное положение, мы в то же время в стратегическом положении занимали выгодные позиции, наша армия со своей стороны угрожала отрезать немецкие армии, стоящие у Ржева, сковывала силы противника в важном стратегическом пункте.

Вопрос решался соотношением сил, сможем ли мы сдержать линию фронта, не дать захлопнуть ворота нашего прорыва Оленино – Белый, или противник, создав перевес сил, раздавит нас в этом кувшине?

И вот именно в дыру этого «кувшина» и был направлен наш полевой госпиталь из Нелидово. При этом Рязанов, начальник санитарного отдела армии, чистосердечно нам заявил: «Вам предстоит окружение. Мне хочется иметь и мои госпитали в окружении вместе с другими частями, иначе мне и похвалиться нечем будет, а вам награды не за что будет давать».

Мой начальник госпиталя, врач Пономарев, прыгал как молодой козлик и был очень доволен, что наш госпиталь посылают в этот чертов мешок. По-видимому, он надеялся «заработать» ордена, медали и прочее. Опасности Пономарев презирал, говоря, что он ничего не боится. Мне не нравилась такая «храбрость».

«Не ел ты еще пирога с овечкой», - думал я, - не узнал ещё на своей шкуре, что такое война.»

6.2. В чертовом мешке.

Темной ночью выехали мы из Нелидово и въехали в «проклятый кувшин». Дело было в феврале 1942 года. Погода стояла относительно теплая для зимы. Мы благополучно прибыли к месту назначения, в деревню Дунаево Смоленской области. Деревня была расположена за рекой Опшей, притоком западной Двины, на высокой горе. Машины пришлось оставить внизу горы на льду реки, замаскировав их в прибрежных кустах. А сами мы поднялись по горе в деревню Дунаево. Огляделись.

Для госпиталя место было выбрано удобное, мы заняли помещение бывшей школы, которая помещалась в старом помещичьем доме. Весь следующий день ушел на подъем машин в гору и на выгрузку имущества госпиталя. Мы, то есть: я и начальник госпиталя, остановились на квартире учителя, который по болезни желудка не был пригоден для службы в армии.

Дунаево и весь район уже раньше был оккупирован противником и освобождён в зимнее наступление. Поэтому жители знали, что такое немцы и немецкая оккупация.

В этот раз наш госпиталь был действительно инфекционный. Раненых мы не принимали. Их увозили дальше в тыл. Да и мало тогда их было, так как боёв после февральского наступления не было. Но сильно свирепствовали заразные инфекционные болезни: тиф и, особенно, дизентерия.

С наступлением весны армия наша стала сильно голодать - дорога рухнула, как только растаял снег. Командующий тылом армии генерал-майор Коньков*палец о палец не ударил, чтобы подготовить дорогу к весне. А ведь все условия для этого были: лесу - сколько угодно, народ в деревнях сидел по домам и ничего не делал, да и солдат можно бы было использовать!

Но никому до строительства дороги не было дела.

(*Примечание.

Коньков Василий Фомич -25 ноября 1941 года назначен заместителем командующего по тылу 30-й армией на Калининском и Западном фронтах, участвовал в битве за Москву и Ржевско-Вяземской наступательной операции. С февраля 1942 года — заместитель командующего по тылу 39-й армией Калининского фронта, продолжавшей участвовал в наступательных и оборонительных операциях на Ржевском направлении. С сентября 1942 года -заместитель командующего по тылу 29-й армией Западного фронта.)

Такого благодушия и беспечности я не видел даже в Первую Мировую войну. Армия голодала, начались болезни.

В нашем госпитале, рассчитанном на 250 человек, число больных достигло до 800-1100 человек. Больше всего болели дизентерией. Солдаты бродили по полям, копая гнилую прошлогоднюю картошку, попрошайничали у населения, моральный дух падал. Армия таяла, как снег весной. В дивизиях вместо 15 тысяч оставались 3-4 тысячи солдат. К нам везли тогда, когда исхудалый измученный солдат не мог уже сам ходить. Кожа да кости. Зайдёшь в палату, где "лечат" больных и ужас берёт: худые, как скелеты, испражняются кровью! Вонь, духота! Каждый день хоронят от 5 до 8 человек.

Но всё же, молодые солдаты, попав к нам в госпиталь, поправлялись быстро. Умирали по большей части - пожилые. Кормили мы больных хорошо. За зиму госпиталь сделал большие продуктовые запасы. В этом безо всякой похвальбы была моя заслуга. Я не жалел водки, чтобы "угостить" интендантов тыла. И водка делала чудеса. Кроме этого нам помогало продуктами и местное население, беспрекословно обеспечивая наш госпиталь свежим мясом. Дело доходило до того, что жители оставляли одну корову на две семьи, а вторую отдавали больным солдатам на пропитание.

Каждый день я посещал палаты, читал больным газетные новости. Беседовал с нашими пациентами. И передо мной всё более и более раскрывалась жуткая картина положения нашей армии.

Солдаты жаловались мне:

« Товарищ комиссар! Что это такое делается на фронте? Люди голодают. Части не имеют и 4/5 полагающегося количества солдат. Поэтому почти бессменно приходится быть в нарядах. Офицеры озверели, бьют солдат хуже, чем в старой армии!»

Моральный дух солдат падал прямо на глазах. После выздоровления, как правило, каждый приходил ко мне с просьбой оставить его при госпитале на какой либо работе.

Наконец в нашу армию пришло "пополнение". Только такого "пополнения" лучше бы не посылать. Это были таджики, калмыки и прочие. Не солдаты, а горе одно. «С этими мало обученными,- думал я, - не много навоюешь».

Однажды ночью я вышел на улицу, посмотрел на небо - и сердце моё невольно сжала тупая боль. По всей линии фронта противник освещал небо ракетами. Фронт от нас был всего в 8 километрах, а далее он обходил огромным кольцом всю нашу армию. Выход из "кувшина" всего в 50 км шириной совершенно не был заметен в этом огненном кольце.

«Да, мы уже в окружении», - думал я.

«Знает ли командующий армией, что стоит противнику сжать фланги фронта всего по 25 километров с той и другой стороны - и мы в кольце?»

Из рассказов больных мне было доподлинно известно, что у ст. Оленино (на левом фланге горла нашего "кувшина") и у города Белого (на правом фланге) никаких наших укреплений нет.

«Знает ли командующий, - думал я, - что его армия дезорганизована голодом, болезнями, таким бесполезным "пополнением". Что она больше не способна вынести те испытания, которые уже вынесла этой зимой. Но тогда наша армия была из уральцев и сибиряков. А теперь этих храбрых и стойких солдат уже почти нет. Они перебиты, переранены, они болеют тифом, дизентерией и другими болезнями».

Наконец я не выдержал своих мыслей и решил действовать. Я пошёл прямо-таки на безумный поступок - вот прямо теперь поехать в штаб армии и командующему армией "дать совет", как избежать грозящей нам катастрофы.

Это теперь, с высоты прожитых лет, я горько улыбаюсь своему решению, но тогда я просто не мог не сделать этого. Совесть гнала меня в штаб армии.

Не знаю, чем бы кончилась для меня эта "затея", но, к моему разочарованию, я не застал командарма в штабе, хотя штаб находился всего в 4-х километрах от передовой линии. В штаб я приехал ночью. Окна в избе, где штаб помещался, были тщательно завешаны. На столах в приёмной, в канцеляриях, горели "солдатские молнии", то есть самодельные светильники из гильз.

Всё же, моё звание батальонного комиссара равнялось званию майора, а в штабе были лейтенанты и капитаны. Кажется, я не видел там майоров.

Штабисты окружили меня. Никто не спросил моих документов и все наперебой стали говорить мне о тяжёлом состоянии наших частей. Меня поразила их откровенность и их "обречённое" настроение. Штабисты рассказали мне то самое, что говорили и больные солдаты. И, наконец, открыто заявили, что стоит немцам начать наступление - мы погибли! Нам не выдержать теми силами, которыми мы располагаем.

Я спросил:

«Знает ли об этом Командующий?»

Мне ответили: «Знает!»

«Что он думает делать?»

« Отсидеться за укреплениями.»

«Почему он не ставит вопроса перед командующим фронтом? Перед Верховным командованием? Ведь это касается не только нашей 39 армии, но и армий других: 22-ой, 29-й, 44-й, 41-й! Корпус Белова?**»

(** Примечание.

Конники генерала Белова провели полгода в тылу врага. В январе 1942 года 1й гвардейский кавалерийский корпус ушел под Вязьмой в глубокий рейд по тылам фашистов. И только в июне 1942 года измотанный, но боеспособный корпус вышел из окружения в районе Кирова.)

Мне ответили, что командующий армией лучше согласится погибнуть, чем ставить такие вопросы перед Верховным Командованием. Я попросил топографических карт местности. Мне их дали и я уехал обратно.

Катастрофа надвигалась.

Вскоре после моего «визита» в штаб армии к нам в госпиталь прибыл адъютант командарма. Здоровый, краснощёкий весельчак лейтенант.

Он заявил, что командующий армией генерал лейтенант Масленников Иван Иванович сильно заболел и просит прислать немедленно врача. Лучшим врачом терапевтом был, безусловно, начальник госпиталя Пономарёв. Он охотно согласился поехать в штаб, оказать помощь такому «высокому» пациенту. И, захватив с собой ещё врача Аликину, укатил лечить командарма. Врач Аликина была высокая, довольно красивая женщина лет 28. А адъютант остался… «Пропировал» у нас всю ночь, поволочился за смазливыми санитарками и сестричками и уехал обратно.

Через два дня вернулся начальник госпиталя Пономарёв. Один. Без Аликиной.

«Ну как здоровье командарма? – спросил я у Пономарёва.

«Так, пустяки, нервы шалят у него.»

«А Аликина почему не вернулась?»

«И не вернётся»,- ответил Пономарёв.

«Она будет штабным врачом «лечить сердце командарма».

Я злобно выругался и шарахнул рукой по столу.

Этак через недельку к нам в госпиталь явился опять тот же адъютант командующего армией и заявил, что командарм требует к себе наших санитарок Лемешеву и Пьянкову. Лемешева – девка красивая, здоровая, высокая и довольно легкого поведения. Такой же была и Пьянкова.

Я хмыкнул: "Что, командарм бардак хочет открыть при штабе?" Лейтенант расхохотался в ответ и сказал:

«Знаешь, комиссар, не наше дело, что хочет сделать начальство. Мне сказали, что при штабе организуется женский снайперский взвод.»

«Никого я вам не дам», - горячился я.

«Эх..комиссар, - возразил адъютант, - не ерепенься, пожалуйста, один комиссар уже получил выговор за отказ, получишь и ты.»

Я подумал и махнул рукой.

«Бери и вези. Может, с этим снайперским взводом вы и в самом деле удержите фронт, когда немцы начнут наступать.»

Адъютант снова напился «в стельку», проспал у нас ночь и следующим днем уехал вместе с Лемешевой и Пьянковой.

«Так вот чем заняты ум и сердце командарма, - думал я с горечью: «Бездарные белые генералы и то бы так не сделали».

Приближалась весна, надо было подумать, как мы будем принимать раненых и больных, когда разольется речка Опша, автомашины мы поместили за речкой в небольшой деревушке, там же поселили шоферов. Районный центр от Дунаево был в пятнадцати километрах. Однажды утром я встал на лыжи и прямиком двинулся в райисполком. Председатель райисполкома и секретарь райкома меня приняли тепло, они оба бывали у нас и мы не скупились на водку для них. Райисполком и райком помещались рядом в небольших крестьянских домиках. Поев и поговорив кое о чем, я приступил к делу: «Мне нужна лодка, товарищи, а у вас, я видел, есть».

«Есть и можете взять, если вам она нужна», - ответили оба.

Я поблагодарил и уехал. На другой день я послал за лодкой пару лошадей и ее привезли. Как же пригодилась потом нам эта лодка! Она была недели три единственным транспортом, связывающим нас с другим берегом реки Опша.

Весна 1942 года в этих местах была на редкость дружная и теплая, с сильными и теплыми дождями. Речка Опша стала бурной рекой, разливалась широко. Теперь всех больных нам перевозили только в лодке.

Бледные, худые как скелеты, с кровавым поносом, выгружались из машин больные солдаты. Их клали в лодку, перевозили к нам, а там уже мы на носилках переносили их в санитарное отделение. Армия таяла на моих глазах.

Катастрофа уже была у порога.

Далеко от нас, в самом горле нашего «мешка», стоял кавалерийский корпус Белова. Зимой через Дунаево часто проходил конный обоз «хозяйство Соколова», как называли этот транспорт, он и питал этот корпус.

В марте в одной из деревень проводилось армейское совещание госпиталей. На этом совещании были и медицинские работники корпуса Белова.

А в конце июня немцы сбросили листовки: «Корпус Белова разбит и уничтожен, вас ждет такая же участь, сдавайтесь. Мы наступаем и вам не устоять».

До боли обидно было читать эту листовку, враг высокомерно обрекал нас на разгром. Но что было обиднее всего, так то, что хвастовство врага не было простым запугиванием.

Враг видел нашу слабость. Что им стоит смять нашу полумертвую армию, когда он громил кадровые наши армии, окружал, брал сотни тысяч в плен!

За все время я не видел днем ни одного нашего самолета. Тогда как «Мессершмитт» все время висел над нами. Иногда появлялось пять-шесть самолетов, снижались друг за другом и беспрерывно обстреливали из пулеметов одиноких солдат, бредущих по дороге. Однажды я шел полем вместе с санитаром Павлом Темниковым, вдруг, откуда-то вынырнул проклятый «Мессершмитт», пролетел низко над нами и летчик сбросил какой-то маленький предмет, который воткнулся в снег. Павлуша кинулся туда, куда упал предмет и вскоре вернулся с сияющим радостным лицом, неся в руках пол литра водки, чуть неполную. Летчик, по-видимому, сам был пьян и хотел позабавиться над нами.

«Не пей, может быть отравлена», - вскричал я санитару. Не успел…

«Что вы, товарищ комиссар, разве можно!»

Жидкость уже булькала в горле Павла. Он её выпил одним духом.

«Ну вот, товарищ комиссар, не отравлена.»

Через восемь лет после этого, товарищ Павла, находясь в Ирбитском госпитале, где я читал больным лекцию, рассказал мне, как умирал Павел Темников.

«Пуля попала ему в грудь, Павел упал, потом вскочил на колено, взял винтовку и стрелял по наступающей немецкой пехоте. Вторая пуля попала в грудь, Павел снова упал, потом со страшной силой он начал рыть руками землю, хрипел, комья земли летели из-под рук на несколько метров. Затем он опять встал на колено и, закричав страшным голосом, свалился в вырытую им яму и умер». Вот такая история…

Сегодня у нас гость – это начальник тыла бронетанковых войск инженер Колесса. Он нам знаком, лежал в нашем госпитале еще в Дарьино. Колесса мне не нравился, почему-то он таскал с собой папку своих биографических данных, справку о месте работы. Различные справки о благонадежности инженера Колессы были даже за 1919 год. «Недаром человек носит такую уйму документов, - думал, я,- по-видимому, совесть не чиста». Впоследствии инженер Колесса добровольно сдался в плен к немцам.

Сегодня, увидев меня, Колесса так и расплылся в утончённо-подхамлимской улыбке.

«Тридцать пять новеньких танков привел в вашу армию, товарищ комиссар, – встретил меня Колесса.

«А горючее есть?» – спросил я.

«Горючего-то мало, товарищ комиссар.»

«Что же тогда делать с танками? Зачем они нам без горючего?»

«А мы, товарищ комиссар, в землю зарыли их, в дзоты их превратили.»

«А в каком месте вы их закопали?»

«У «Разбойной», товарищ комиссар».

«Вот они там будут стоять, а немцы-то на «Разбойную» и не пойдут?», - возражал я.

Так и получилось. Немцы обошли закопанные танки.

Глава 6. Наша трагедия.

Приближался июль. Стояла прекрасная летняя погода. После обильных проливных дождей трава по берегам реки Опши была уже почти по грудь человеку. Скудные посевы Дунаевского колхоза сулили хороший урожай. Солнце грело досыта наполненную дождями землю, и над полями и лугами стояла прозрачная пелена воспарения. Птицы весело щебетали в уреме речки, и жаворонок пел свою солнечную песню. На лугах мирно паслись коровы колхозников, ничто не напоминало о близости фронта, а он был в 10-12 километрах от этих «мирных мест». Редко-редко иногда прогремит орудийный выстрел, прострочит пулеметная очередь, и снова тихо на фронте.

Утро 2 июня 1942 года было необычным. С восходом солнца в воздухе появились немецкие самолеты - одиночки. Они сразу же «повисли» в воздухе, контролируя определенные участки. Один из них взял под наблюдение Дунаево, но не бомбили, это были самолеты разведчики.

В 10 часов утра артиллерийская перестрелка началась по всему фронту, фронт глухо стонал и урчал каким-то особенным урчанием, то ослабевая, то снова усиливаясь. Это работало стрелковое оружие. Вскоре из санитарного отдела прибыл нарочный с приказанием погрузить все имущество госпиталя, и двинутся к санитарному отделу вперед к горловине нашего злополучного фронта. Меня это крайне удивило и, оставив начальника госпиталя и начальника материальной части Епифанова грузить имущество на машины, я один поехал в санитарный отдел узнать, чем вызвана такая несуразная переброска имущества госпиталя ближе к линии фронта. Назад?

Санитарный отдел помещался за деревней Шиздерево, километров за двадцать пять от Дунаево. Приехав в санитарный отдел, я нашел комиссара отдела, товарища Ермакова, и спросил его, зачем им потребовалось перевозить наш госпиталь ближе к линии фронта. Ермаков был сильно расстроен и опечален.

«Знаешь, товарищ Пичугин, - заговорил Ермаков, - немцы наступают и уже заняли все наши главные позиции. Еще вчера командующий армией предложил нам перевести госпиталь в центр нашей главной обороны у «Разбойной» и там отсидеться, пока подоспеет помощь. А сегодня я получил иное распоряжение. Чтобы госпиталь двинуть назад, в тыл, к Нелидово. То есть выйти из этого «мешка» пока не поздно.»

«А немцы не перехватили нам дорогу между Белым и Оленино?» - спросил я.

«Кажется, еще нет, но будьте осторожны, надо спасти раненых.»

Я потряс руку Ермакову и быстро вышел из избы.

Ермаков догнал меня в сенях, схватил обе мои руки, затем крепко обнял и поцеловал. Я удивленно смотрел на него, поражаясь такому порыву, а он глядел на меня и слезы текли у него по щекам.